美国中西部,爱荷华州。

四年一度的总统大选进入白热化阶段。

政坛暗流涌动,候选人们八仙过海,各显神通,争夺那张通往白宫的门票。

而在这场旷日持久的舆论攻防战中,新闻媒体是唯一的见证者。

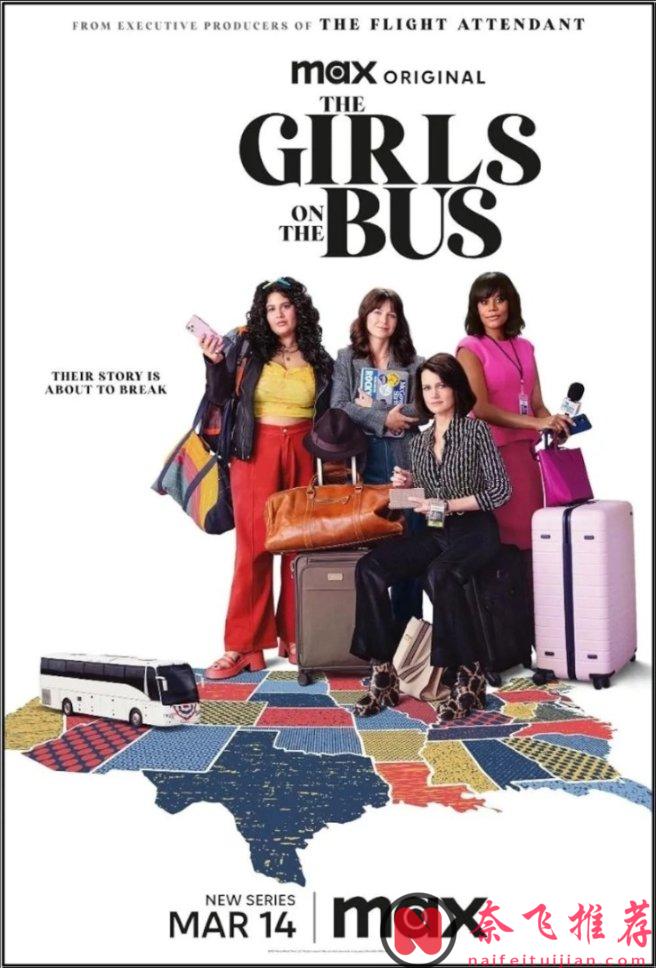

四位女性记者:萨迪、格蕾丝、金柏莉、洛拉。

她们分别来自传统纸媒、电视新闻、极端右翼媒体和社交网络。

每个人都在这场新闻狂潮中寻找自己的位置,也在一次次冲突中,重新定义自己的信仰。

但这不仅是一场新闻大战,更是一场涉及权力、性别、信念的较量。

当神秘线人递出一部装满惊天丑闻的手机,萨迪步步追查,抽丝剥茧。

却发现自己正在走入一场早已布好的陷阱。

她以为自己在揭露黑幕,却没想到,自己才是被操纵的那颗棋子。

大巴上的女孩/客车上的女孩/公车上的女孩

HBO向来是美剧的风向标。

可这部《大巴上的女孩》,明明尺度够大、剧情够猛,却偏偏成为遗珠。

性别歧视、新闻操控、政治阴谋、网络狂欢……

每个话题都锋芒毕露,现实对照感极强。

剧集不仅精准复刻了总统竞选的舆论生态,还对媒体行业的困境进行了辛辣讽刺。

一位男厨师公然在电视采访中说:"女人就该乖乖待在厨房,而不是去搞什么女权,毁了国家和家庭"。

而女总统候选人则在直播现场掏出一件象征束缚的衣物,当众焚烧。

重现上世纪60年代女权抗议的标志性一幕。

一位母亲,被自己的女儿指责"渎职",她的回答震耳欲聋:

这不是一部单纯讲述新闻人的剧,而是对当下社会撕裂、舆论操控、性别不公的深刻反思。

它的每一个故事,似乎都能在现实中找到对照。

在新闻行业,男性记者的八卦风流总被轻描淡写,甚至还能成为"传奇"。

但对女性来说,规则却完全不同。

萨迪曾与某位政府官员有过一段短暂的关系。

她坦白后,等待她的是被停职、被指责"威胁民主体系",被行业抛弃。

格蕾丝用30年职业生涯,换来了一张通往政治核心的入场券,却始终无法换来女儿的理解。

但当母亲的身份,是否意味着放弃成为自己?

她们的挣扎,不只是职场的,也是社会规则的缩影。

"男人永远是规则的制定者,而女人,往往是被规则误杀的人"。

洛拉,一个Z世代自媒体人,推特粉丝碾压《华盛顿邮报》,却被传统媒体嗤之以鼻。

可讽刺的是,那些瞧不起她的纸媒,已经开始学着她的方式生存。

她接的润滑油广告,被他们视作"不入流",可在资本眼里,这些却是传统媒体最后的救命稻草。

信息时代,新闻的权威性正在消解,一篇社交媒体帖子带来的舆论效应,往往比深度调查报道更具影响力。

当报纸的读者群体不断缩小,萨迪的上司直言:

"你知道还有多少人愿意相信新闻吗?只有7%"。

可即便如此,萨迪依然坚定地说:"即便世界不愿意相信,我们仍然要告诉他们,真相是什么"。

这是一种理想主义的坚守,但在这个"追逐正确而非真相"的时代,她们的努力,真的值得吗?

这部剧不仅是对新闻行业的真实还原,更是一面照向社会的镜子。

四位女记者从对立到并肩作战,从彼此竞争到彼此扶持。

她们的故事,映射着现实中无数职场女性的挣扎与成长。

她们的职业道路,被性别定义。

她们的理想,被现实碾碎。

她们的坚持,被规则扼杀。

可即便如此,她们仍在努力发声。

她们的故事,不只是新闻人的故事,而是每一个在不公世界里挣扎求生的人,都会感同身受的故事。

这部剧,值得被更多人看到。

本文图片来自网络