近期有一部比较精彩的小成本末日生存R级片《只要活着/活命》上线。

在科学家预言第六次物种大灭绝逼近的背景下,一艘游艇载着普通四口之家驶向深渊。

在儿子生日当天,一家四口驾驶游艇出海庆祝,却遭遇诡异天象:卫星如流星般坠落,漩涡暗流撕碎平静海面。

当风暴过后,他们发现海洋竟在眼前消失——游艇搁浅在龟裂的沙漠中央,远方矗立着巨型货轮残骸,犹如搁浅的钢铁巨兽。

不同于传统灾难片的线性叙事,导演弗雷德里克·贾丁构建了双重绝境。

地球磁极翻转导致海洋位移的科学假说,将求生之路化作横跨荒漠的死亡行军。

父亲汤姆的指南针彻底失效,手机定位显示他们正身处撒哈拉沙漠腹地。

这个设定巧妙避开俗套的丧尸病毒或外星入侵,用地质异变打造出更具现实压迫感的末日图景。

当全家决定徒步前往八十公里外的核潜艇基地,真正的考验才刚开始。

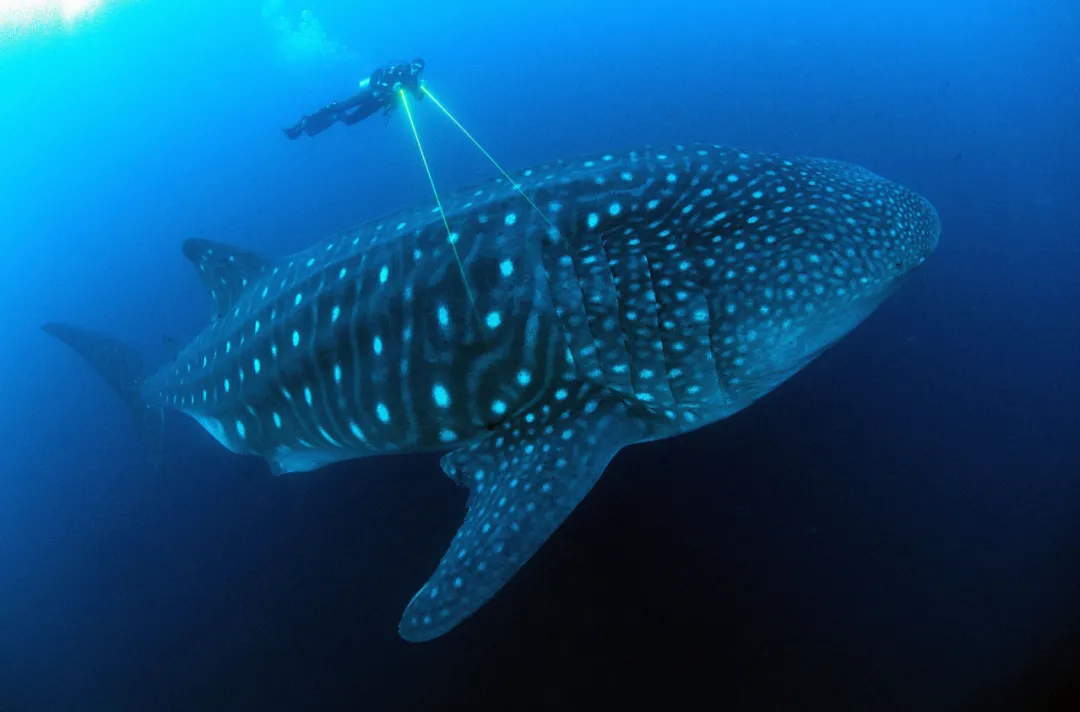

荒漠中不仅潜伏着因环境异变而狂化的海洋生物,更暗藏人性杀机——手持鱼叉的荒野猎人、精神崩溃的幸存者接连登场。

母亲朱莉娅为保护孩子爆发惊人韧性,在断水断粮情况下,她用医疗知识提取水分,用游艇帆布制作简易防护服。

影片的末日氛围也值得称赞。

干涸海底,核废料桶锈迹斑斑,塑料垃圾筑成连绵山丘,变异鱼类在沙地中垂死挣扎。

当食人蟹群如浪潮般席卷而来时,这些因污染变异的生物既是致命威胁,更是大自然掷向人类的复仇之矛。

作为法国新锐导演的野心之作,《只要活着》在类型融合上做出大胆尝试。

前半小时用纪录片式镜头语言铺垫日常:父亲教儿子海钓的温馨时刻,女儿与男友视频时的娇嗔,这些看似冗余的生活切片,实则为后续人性蜕变埋下伏笔。

当游艇从碧蓝海面瞬移到荒漠中央的瞬间,带来的空间错位感足以令观众脊背发凉。

航拍镜头下的干涸海床布满渔船残骸;夜戏中荧光藻类在沙地流动,将死亡荒漠化作诡谲仙境。

但过于追求视觉奇观也导致叙事失衡——食人蟹群的突然登场缺乏铺垫,荒野猎人的动机交代模糊,这些类型片常见短板削弱了剧本的说服力。

作为低成本制作的典范,该片用200万欧元预算打造出千万级视效。

利用摩洛哥实景拍摄替代绿幕特效,荒漠的炙热质感透过银幕;

变异生物采用机械模型与CGI结合,避免廉价特效带来的违和感。

但经费限制也导致科学设定的简化,极地翻转引发海陆易位的原理未能深入阐释,留下逻辑硬伤。

不过,在生存惊悚片日益同质化的当下,《只要活着》用科幻外衣包裹环保内核的尝试值得鼓励。