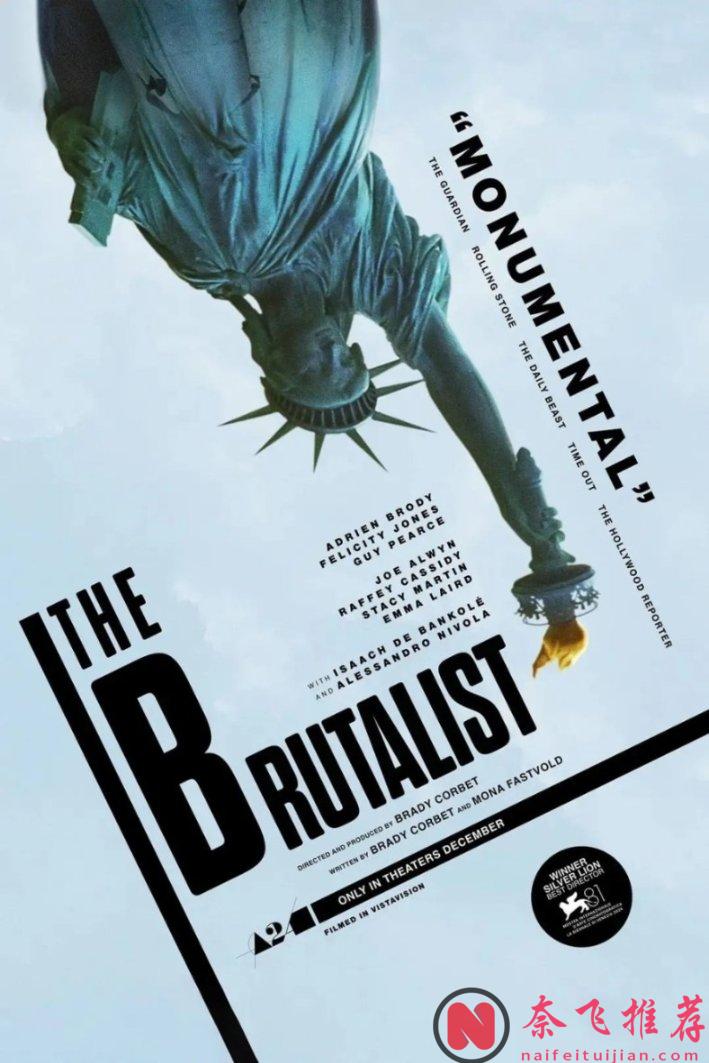

夜色沉沉,自由女神的轮廓倒映在船舱的玻璃上,像一张被水波扭曲的脸。

拉斯洛·托斯从幽暗的角落里仰望着她,手指紧攥着船票,掌心汗湿。

他终于抵达了自由的国度。

可是这自由,为什么让人不安?

当船舱的门打开,迎接他的不是欢呼,而是一纸编号。

他的姓名、国籍、过去的经历,全被冷漠地记录在档案里。

他和一群形色匆匆的移民站在码头,像一群等待分配的牲畜。

人群沉默,目光游移,没有人交谈,也没有人喜悦。

曾经在欧洲战火中死里逃生的拉斯洛,此刻终于意识到,他只是从一个战场,踏入了另一个战场。

粗野派/粗犷派建筑师(港/台) / 野兽派

宾州的街头,霓虹灯晃眼,拉斯洛拖着沉重的行李,找到了表弟的家具店。

"你说话的口音太重了",表弟皱着眉头,用一口流利的美式英语说道:"这会让你寸步难行"。

拉斯洛愣了一下,苦笑。

战争夺走了他的家园。

如今,美国要夺走他的语言。

夜晚,他对着破旧的镜子,一遍遍地练习绕口令,努力让舌头适应新的语言。

可不论他怎么努力,在陌生人的耳朵里,他的声音仍然带着异乡的痕迹:"像个擦鞋匠"。

他们轻描淡写地嘲笑道。

餐桌上,美国朋友笑着念错了他妻子的名字,满脸轻佻。

妻子低下头,轻声说道:"你可以叫我伊丽莎白"。

那个名字,陌生又顺从,像是一场无声的投降。

煤矿、工地、廉价旅馆,拉斯洛在底层社会摸爬滚打。

他曾是欧洲最有才华的建筑师之一。

而现在,他只能在尘土飞扬的矿井里换取一日三餐。

直到一个机会降临,富翁范·比朗的儿子想给父亲一个惊喜,找他重新设计书房。

拉斯洛握紧了画笔,这是他翻身的机会。

他通宵达旦地工作,将极简主义的美学融入设计。当房间焕然一新,他以为自己终于被看见了。

可是,当范·比朗回到家,看到陌生的房间,勃然大怒。

他看着拉洛斯,眼神轻蔑:"谁让你擅自改动的?你不过是个外来者"。

这场交易,在片刻间崩塌。

拉斯洛失去了工作,也失去了表弟的庇护,被赶出了家门。

他孤身一人,流落街头,最后只能去煤矿挖煤。

他以为美国梦是黄金筑成的,现在才发现,它是淤泥铸就的。

但范·比朗并没有忘记拉斯洛。

一次偶然的机会,他在杂志上看到了书房的照片,才意识到自己的错误。

于是,他重新找到他,给予他更大的项目:设计一座囊括教堂、图书馆、体育馆的现代化建筑。

拉斯洛再次燃起希望。

范·比朗带他进入上流社会,带他去宴会,去赌场,去那些充满奢靡气息的房间。

他给予拉斯洛荣光,也喂养着他的野心。

然而,资本家的恩惠总是带着利刃。

一次出差,他们去挑选大理石。

夜里,范·比朗灌醉了拉斯洛。

当他在清晨醒来时,发现自己倒在肮脏的地板上,衣衫不整。

而范·比朗,已经站在门口整理着衣领,嘴角噙着意味深长的笑意。

拉斯洛浑身颤抖,扶着墙站起身。

他明白了,范·比朗要的从来不只是他的才华。

这个世界,一直在掠夺他。

建筑落成,拉斯洛站在广场中央,仰望着自己的作品。

它巍峨、高耸,象征着希望。

可是,他已经无法相信希望了。

餐桌上,他再次听见嘲笑。

他的口音,他的身份,他的出身,依然是他们口中的笑柄。

他想反驳,可当他望向妻子,发现她的眼神已经麻木。

"最无可救药的,是那些沦为奴隶却误以为自己仍然自由的人"。

她曾在信中这样写道。

拉斯洛终于明白,这片土地无药可救。

他缓缓站起身,走出宴会厅,走入黑暗之中。

身后,自由女神的火炬高举。

可是方向,早已错乱。