網飛出品的《怪奇物語》第四季前陣子終於和觀眾見面,一經上線便打破了收視紀錄——成為網飛首播週末觀看時長最多的原創劇集,超過了在英美國家爆火的《布里奇頓》;同時也是第一個在83個國家都獲得觀看數最多的原創劇集。

自2016年夏天第一季播出以來,這部集齊了小孩組隊冒險、異世界科幻設定、致敬八十年代流行文化等等看似“俗套”元素的劇集,在全球範圍內掀起了一波又一波通宵刷劇的熱潮,收穫的口碑也一季比一季高。

自2016年夏天第一季播出以來,這部集齊了小孩組隊冒險、異世界科幻設定、致敬八十年代流行文化等等看似“俗套”元素的劇集,在全球範圍內掀起了一波又一波通宵刷劇的熱潮,收穫的口碑也一季比一季高。

一個以八十年代為背景的打怪故事,為什麼能經久不衰地吸引當下時代觀眾的目光?

《怪奇物語》,透過一張懷舊的外衣帶我們回到童年的想象之中——這樣的童年或許甚至很多現代人從未有過,卻又能莫名地深深共鳴。

一、想象的熱情

對於一個孩子來說,在沒有手機、沒有WiFi,只有玩伴、桌遊、無線電和腳踏車的年代,一個“故事”是如何在他腦中萌生的呢?他留意到家中那些最熟悉之物偶然的異樣:電燈間歇地閃爍、指南針突然指向錯誤的方向、垃圾桶裏傳來奇怪的聲響、冰箱貼不知何時掉落在地……

孩童是天生的夢想家,而夢想的世界就是從這些最熟悉又最不起眼的事物開始生長、蔓延的。

他聯想起剛剛與朋友們結束的一場桌遊,在那個世界裏他們從事著打擊邪惡魔王的偉大事業,因此他絕不接受最庸常的解釋(“只是電力問題而已”),於是,故事就這麼開始了:“你可能不信,這些燈一閃一閃的其實是因為……”

《怪奇物語》的故事便是始於這樣一種關於想象的熱情——將習以為常之物“怪奇化”的熱情、在熟悉的環境中重新發現/發明一個新世界的熱情、講述一個奇幻故事的熱情、解開一個無人發現的謎題的熱情。

《怪奇物語》每一季講的故事歸根究底——無非是正義戰勝邪惡,歌頌親情友情愛情。可當我們拋開這些看似俗套的情節,剝開諸如復古年代情結、迷影致敬梗、流行音樂梗等等,我們發現的是這樣一種童真:

將熟悉的事物(Things)陌生化(Stranger)的樂趣(就像顛倒世界是我們現實世界的黑暗版本)。

對於孩子來說,故事總是也本就是一種“物語”,是周遭的物在啓發著故事的講述。而在人們重新解開熟悉環境的秘密的過程中,他們也將自己熟悉的環境和空間打造成“怪奇”的模樣:

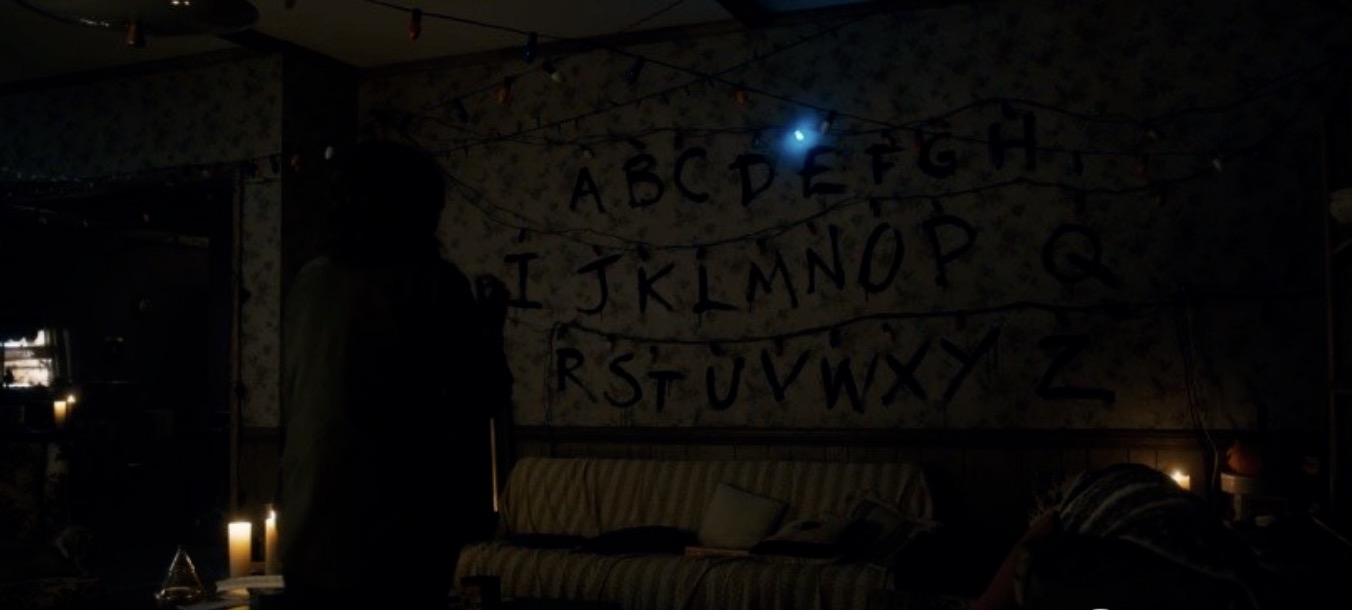

在第一季中,喬伊斯爲了與顛倒世界的兒子溝通,用霓虹燈把牆壁裝點成字母表;

第二季,威爾家被鋪成了一副巨大的霍金斯地下通道地圖,而爲了讓被奪心魔附身的威爾無法得知自己的位置,主角們也把威爾家的後院小屋裝修成密不透風的空匣子。

這就是想象的勝利,我們孩提時代的夢想終於以最質樸的模樣降臨在現實中:號召著那些曾經不相信故事的大人們一起,用手作的方式,將熟悉的家宅按照故事的要求重新建造!

對孩子來說,這該是多麼激動人心的時刻。把遊戲搬進現實,像對待工作一樣一本正經地對待遊戲。這個過程中甚至有一種比想象更為原初的熱情——一種關於集體勞作的激情和做手工的樸素趣味。

這是《怪奇物語》可貴的原因,不是因為它有多麼新奇、多麼花哨、多麼“大製作”,而是因為它忠實於這些最質樸的童真。

從這個意義上說,第三季或許是有些跑偏了的一季。情節極速推進,人們過早地分好了二元陣營,少了對於謎題的抽絲剝繭推進的過程,而莫名多了大段大段的動作戲:霍伯和蘇聯大兵前前後後打了整整四場,一場比一場長,而與怪獸的直接對抗也從第四集就已經開始一集一場打鬥了,先是打被附身的比利,然後打報社老闆,打小怪獸,最後打大怪獸。

從娛樂意義上的可看性來說,第三季確實更“刺激”、更“精彩”、更“大製作”了,可是,如果我們想看的是動作戲的話,我們為什麼要來看《怪奇物語》呢?

這種偏差是從劇集主創們決定引入“蘇聯勢力”這一情節線開始的。

從情節關聯性來說,達斯汀的冰淇淋小隊在探秘蘇聯地下基地的這條故事線,以及警長和喬伊斯調查蘇聯人的故事線,其實與打怪線的關聯性都不大。甚至,小孩們都進出一趟地下基地了,而警長才剛剛從蘇聯科學家口中逼問出基地的存在。

因此在三線交匯時,他們其實並不能實現各自資訊的互補。蘇聯科研基地也完全是一個工具,作用只是爲了把顛倒世界的門重新開啟,然後為主角關上門施加更多的阻撓因素,跟打怪線幾乎沒有劇情上的關聯。

而從合理性來說,想象的熱情正是從這裏開始承受不住自身的重量的。

《怪奇物語》的想象的熱情在於將現實之物與非現實之物逐一聯絡起來的驚喜感(燈泡閃爍——威爾在顛倒世界;指南針故障——附近有顛倒世界的入口),正是對這些聯絡的發現驅動著想象,驅動著解謎。而當這種聯絡撞上了同樣的現實之物蘇聯人時,“現實合理性”的問題便不得不被提出了。

顯然第三季的這個設定經不起這種提問。我們完全可以想象在我們現實世界之外同樣存在著一個顛倒世界,可無論如何我們都無法“想象”,八十年代的蘇聯人能夠在僅僅一年的時間裏,就悄無聲息地在美國本土小鎮的地底下打造出一個如此大規模的科研基地。

由此看來,第四季《怪奇物語》從一開始就做了一個合理的決定:蘇聯安排蘇聯人的故事,只在蘇聯發生。

正如第四季海報上的標語:Every Ending Has A Beginning。第四季也在各種意義上是能夠被稱為“迴歸季”的一季:

十一又變回了第一季的寸頭造型,並且要把超能力找回來;

南茜繼第一季拼照片之後再次施展了她的拼圖天賦,拼出了大反派的房子;

龍與地下城的桌遊環節在缺席了第三季之後再次出現,並且佔據一場濃墨重彩的戲份;

孩子們騎單車橫跨小鎮的情節,也在缺席第三季之後出現了;

甚至連孩子們再次進入的顛倒世界,也停留在了第一季的時間;

而可憐的史蒂夫一如既往地在捱打——這回是蝙蝠。

想象的熱情在第三季受挫之後,主創們用第四季把我們又帶了回去。我們驚喜地發現,那些最初吸引我們愛上這部劇集的東西又回來了。

懷舊的陷阱

其實,我們一定程度上可以理解為何第三季要引入蘇聯。

當一部劇集拍到第三季時,考慮到前兩季玩的都是差不多的花樣,主創們也會希望故事能夠走向更廣闊的世界,畢竟也只有透過更大的世界觀和升級的危機,才能吸引更多的觀眾。

第三季是這樣,第四季同樣如此。這是《怪奇物語》作為一部流媒體劇集的生存法則。但主創們所面臨的棘手問題也正是在於,這是一部一旦開始走上“大製作大場面大世界觀”的路子,就非常容易偏離初心的劇集。

但至少,第四季是聰明的,甚至可以說是富有“陰謀”的。主創們其實清醒地知道那些最開始讓觀眾喜歡上這部劇集的東西是什麼,於是,在劇集不可避免地走向更宏大的規模時,他們又重新拾起了許多熟悉的元素,其中其實不乏狡猾之處。

「怪氣陰謀」之多線敘事

《怪奇物語》一向最為人津津樂道的特點,便是多條故事線有條不紊齊頭並進的敘事方式。這是主創們從第一季到第四季都保持下來的“傳統藝能”。

在多線敘事中,各條故事線中的小隊都在以自己的方式、自己的專長來推動解謎的程序,儘管他們並不知道,其實其他人也同時在關注著同樣的謎題——也正是這種默契令我們感動。

人物各自隨機組隊,並在故事線的推進中相互碰撞出新的化學反應——這也是多線敘事所帶來的獨特趣味,畢竟誰能想到第二季的最佳搭檔是達斯汀和史蒂夫呢?

這種敘事方式屢屢奏效便是因為這些。

但在第四季的多線敘事裡,不同故事線之間的默契消失了,它們僅僅是在時間上恰巧一起發生著:大反派開始在霍金斯殺人,與此同時喬伊斯收到了警長的郵件,與此同時十一砸了同學的腦門(還是在一年一度的春假)。這種時間上的巧合實在難以服眾。

至於多線敘事所帶來的全新的角色組合,目前確實有羅賓和南茜這一對(我們也發現羅賓對南茜的感情有一些曖昧)。但同時,編劇開始強行撮合史蒂夫和南茜舊情復燃的做法,卻只讓人覺得羅賓在其中被當成了一個工具人。

「怪奇陰謀」之閃回

可問題是,如果故事嚴格按照ABC的時間順序的話,那麼,既然故事C能夠持續不斷地從遙遠的故事A裡汲取發展的能量,那為何在更近的故事B中,卻找不到任何故事A發生過的痕跡?答案很簡單,因為編劇在寫故事B的時候還沒有故事A。

而爲了讓故事C順理成章地發展壯大,編劇需要臨時編造一個故事A來作為它的證明:你看,這件事早就發生了,只是現在才揭曉。但我們都知道這是編劇的小陰謀。

“閃回”的悖論就在於此,它並不是來幫助我們記住過去的,相反,它幫助我們遺忘,它讓我們專注於故事A(編劇臨時編寫的歷史)與故事C的嚴格對應,而讓我們忘記了故事B(一到三季的歷史)對於角色成長的意義。

而當“閃回”的真實面目最終被揭開(閃回是假的),編劇的陰謀露出了馬腳,它只能透過“人的大腦會掩蓋曾經造成心理創傷的記憶”的理由來試圖自圓其說。

而我們很快就接受了這一點,並沉浸在“閃回”之謎底的震撼中,忘記了它曾經以多麼篤定的姿態混淆我們的判斷、誤導角色的行動(第四季裡“小十一屠殺實驗室”的閃回次數實在是多得不能再多了)。

“閃回”只能是一種編劇的陰謀嗎?當然不是。

至少,在第四季最華彩的一集——第四集的最後,“閃回”找到了它堅實的根基和出現的理由:維克納和麥克斯在進行的其實是一場關於“閃回”的戰鬥,維克納給出的“閃回”是比利之死,想要喚起麥克斯的悔恨和愧疚,而麥克斯“閃回”的則是在前幾季中與朋友們建立起的堅實的友情,這一力量如此之強大,最終讓她成功逃離了死亡的詛咒。而作為觀眾的我們,當然是義無反顧地選擇去相信這種閃回的力量。

「怪氣陰謀」之懷舊

《怪奇物語》這部劇集本身何嘗不是一個巨大的“閃回”?

它帶我們回到童年的想象中,回到對遊戲的熱忱中,也在歷史標尺上帶我們回到八十年代,一個充滿了陰謀論、科幻片、搖滾樂、街機遊戲和霓虹燈的年代。對此,比起閃回,我們更多時候會稱之為復古,或者說,懷舊。

一部最初以八十年代懷舊情結為動力創作出來的劇集,竟然水漲船高拍到了第四季。是人們越來越懷念八十年代了嗎?顯然不是。

當我們在第四季裡又重新看到了那些熟悉的遊戲時——圍坐一桌全情投入地玩桌遊、騎上腳踏車橫跨整個小鎮、把看似隨手塗抹的畫拼成一個整體、在顛倒世界用燈與現實世界溝通等等——時空以一種詭異的方式被擊穿了,我們好像又回到了最初觀看第一季時的狀態,為這些建立在最普通物件之上的想象與遊戲感到一種童真的快樂。

而這也許纔是第四季《怪奇物語》最大的“陰謀”。一個最初將八十年代懷舊復古作為自身特質和定位的劇集,在拍到第四季時,把懷舊的物件換成了它自己。

這或許也確乎是電視劇——這一創造遺忘的媒介——才能夠做到的事情。

這確實是一種富有陰謀的做法,但在《怪奇物語》這種對自身的迴歸中,它也由此散發出它最浪漫而又憂傷的一面:即便孩子們長大了,也會想再回到那個地下室裏玩龍與地下城;即便劇集已然勢不可擋地發展到越來越大的規模,它也會懷念那些在最開始引燃我們想象力和創造欲的物件與空間。

這些純然的想象和遊戲,之所以如此珍貴,如此令人想要一遍又一遍地“懷舊”,正是因為它們再也找不回來了。

懷舊正意味著懷舊的不可能,而劇集所做的則是以懷舊為名挖開一個陷阱(就像我們形容一部野心很大的劇集為“一個大坑”一樣),在裡面,透過編劇的這些小陰謀,“懷舊”不再是一種朝向過去的有著明確時間概念的回憶和戀舊,而是一種具有創造性的活動。

《怪奇物語》 第四季挖開的是一個對“懷舊”的再懷舊的陷阱,而我們願意陷進去,我們想要陷進去。