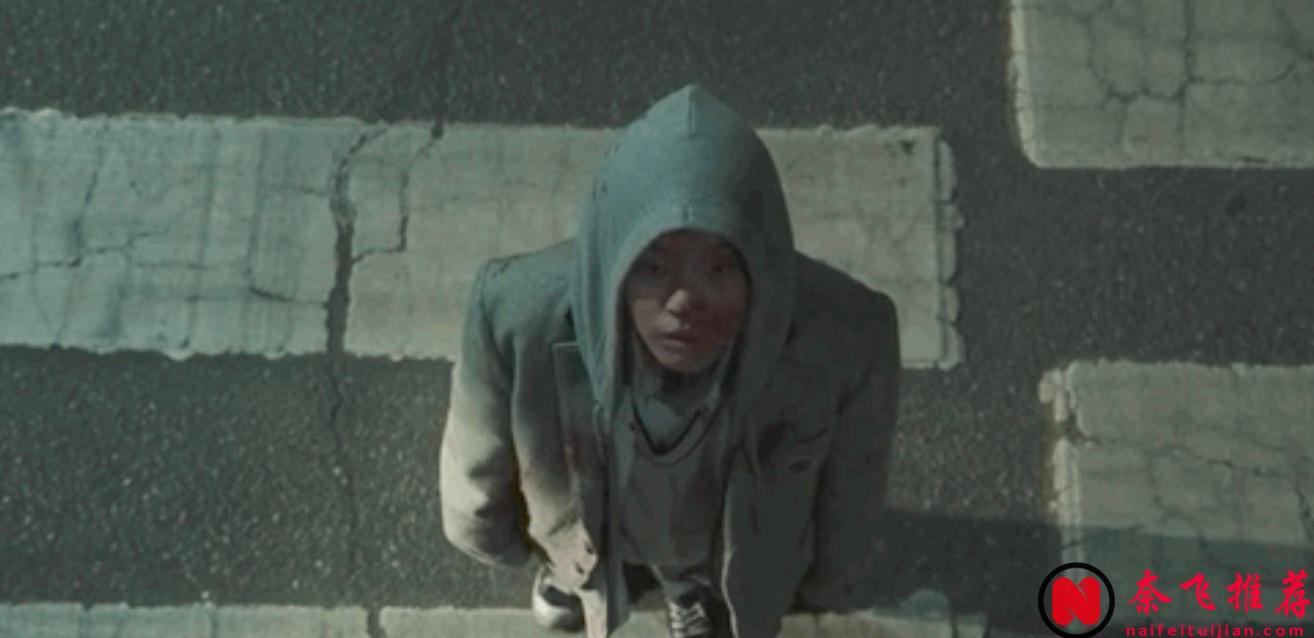

夜晚,都市中。

一個帶著兜帽的男孩從巷子裡走向街道,

身形跌跌撞撞,看上去不太正常。

他走到人群中,想和陌生人藉手機。

但凡被他攔下的人,無一不神色慌張的避開。

離近一看,這個男孩的臉上、衣服上、手上,遍佈著大量的血跡。

男孩跌跌撞撞的走向警局,剛好在門口撞上了一個警官。

警官用手攬住他想問問情況,手卻被衣服上的鮮血染紅。

見此情況,警官連忙上前詢問,

懷疑男孩碰到了什麼不好的事情,想要幫助他。

但男孩卻回答道:“我殺了人。”

隨後,他從衣服裡拿出一把沾滿血的斧頭……

如此劇情,大家不禁要問,這是什麼影片?

慢慢,今天就來講一講這部精彩的高分懸疑影片——

《少年法庭/少年審判》

繼《我是遺物整理師》和《逃兵追緝令》後,

Netflix再次推出殘酷現實主義題材韓劇,

把鏡頭對準了時下備受關注的社會熱點——未成年犯罪問題。

憑藉熱門的題材和紮實的故事,

上線即拿下日韓榜冠軍,

一時間,“敢拍”“神作”“年度最佳”等評價不絕於耳。

但,它真的那麼神嗎?

《少年法庭》由韓國第一身材女神(金惠秀飾)主演,

《少年法庭》講述討厭少年犯的刻薄的沈恩錫法官,

到地方法院少年刑事合議部上任後,在少年法庭展開的故事。

十集的容量,七個案件,涉及殺人、分屍、霸凌、性侵、家暴等,

即使放在成年人案件中都是十分沉重的議題。

但更令人深思的是,劇中除了家庭暴力案和集體霸凌案外,

其他五個案件都由真實案件改編。

編劇金玟錫用了四年多的時間訪問了五六十人,

包括實際的少年犯和法律界人士,才寫出這部處女作。

他曾在訪問中表示:“劇集的趣味固然重要,但對劇組來說,

不被某人的想法帶偏是最重要的。

寫故事時也不想偏向一方。”

但真實是這樣嗎?

不同於同類韓劇幾乎總是把視線放在案件偵查過程或對於罪犯的描寫上,

《少年法庭》每一個案件,

都會詳細地拍出受害者以及受害者家屬的狀態,

讓他們有發聲的渠道和機會。

甚至對於加害者們的連帶關係也仔細挖掘,

讓觀眾看到“加害者中的受害者”。

“敢拍”背後承載的,是仍存希望的良好訊號,

也是“我們都有美好的未來”的烏托邦。

《少年法庭》的成功秘密,好的選題就佔了一半。

“少年犯”看似是一個教育或者家庭話題,

實則背後繫結、纏繞著關於法律的權威性、一致性,

關於社會文明、體制等複雜、深層次問題的考量,

甚至可以動搖教育、醫療、住房“三座大山”的根基。

所以,縱使媒體一再渲染著“少年惡魔”的聳動形象,

縱使熱點在輿論場中不斷髮酵,

“未成年人犯罪”問題依然是主流文藝領域中“隱秘的角落”,

依然是“哀之但不可鑑之”的社會逆鱗。

所以,《少年法庭》從選題的角度已經“贏麻了”。

每個人都曾是少年,每個人的身邊也多多少少會有“少年”的存在,

“乖孩子”或“壞孩子”的標籤在每個人的成長過程中都有所見證。

更何況,“問題少年”問題本身自帶的犯罪、家庭、社會關係和自我選擇,

本身就帶有一種“逆主流”和反叛色彩的天然吸引力。

不得不承認,從案件尺度,

到對少年犯、家庭、警方、社會各方面的刻畫,都非常優秀。

從女主對於未成年人罪犯的態度來看,她過去可能有過重大的遭遇。

後期劇情會跟隨著案情的發展,一點一點揭開女主的心路歷程。

同時,對“未成年人犯罪”展開更加深刻的探討。

雖然但是,還是很羨慕人家能拍出這樣的作品。

“犯罪低齡化”,是無法忽視的命題。

隨著社會的發展,在未成年的保護和法律的量刑之間,

或許需要一個新的平衡。

也許,這部劇能帶給觀眾們,一個全新的視角。