"今天,我覺得在《假面/性格/人物》以及後來在《呼喊與細語》中我已經達到了自己的極限。

在這兩部作品中,我在完全自由的創作狀態下,觸及了只有電影才能揭示的無言秘密"。

—英格瑪·伯格曼

《影像:我的電影生活》

這句話來自英格瑪·伯格曼,他的作品在電影史上堪稱最輝煌的成就之一。

他的故事探討了人與上帝、信仰、存在主義和夢境的關係。

而後者,他認為透過電影比任何其他媒介更能表現出來。

儘管他在職業生涯中取得了許多傑出成就,

但《假面/性格/人物》是其中最為特別的一部。

假面/性格/人物

除了《公民凱恩/大國民(港/臺) 》(1941),早期作品也許沒有其他電影像這部電影一樣引發瞭如此多的分析和學術討論。

諷刺的是,從紙面上看,它的情節非常簡單。

伊麗莎白(麗芙·烏爾曼飾)是一名女演員,在一場表演中突然失聲。

她被帶到海邊的一間僻靜小屋,與她情緒不穩定的護士阿爾瑪(畢比·安德森飾)一起生活,她們的精神狀態逐漸惡化,可能因為她們實際上是同一個人。

然而,我們不斷回到《假面》,是因為伯格曼所呈現的電影謎題:即電影製作本身的奧秘。

我想到的一個詞來形容這部電影就是"電影"。

是的,這個詞最近已經被濫用到近乎滑稽的程度。

然而,這對於解讀《假面》是完全必要的。

因為伯格曼試圖透過電影裝置連線人類的所有慾望、情感、越軌行為和自我創造的幻象。

電影以一個著名的七分鐘序列開場。

兩個明亮的燈從黑暗中出現。

一旦點燃,就開始了電影歷史的蒙太奇。

影象包括:一段無聲喜劇的追逐場景,一隻爬行的蜘蛛,一隻被斬首和剖腹的綿羊,一個男人的手被釘在十字架上,一堵牆,一片開闊的森林,一扇門,一個小男孩在太平間醒來並將手移過投射著伊麗莎白和阿爾瑪面孔的抽象螢幕。

簡單地說,這些影象在電影正式開始之前就宣告了"這是一個電影"。

然而,這個序列為伯格曼所探索的許多內容提供了一個複雜的框架。

《假面》喚起了上帝與創造的感覺,就像燈點燃並賦予螢幕生命一樣。

這部電影的與衆不同之處在於,伯格曼透過幻象和現代主義來探索自我。

鞏固這一理念的影象是,當小男孩從病床上坐起,直視鏡頭,並將手移過螢幕。

他的動作讓他與觀眾融為一體。

隨後的鏡頭投射著兩位女性的面孔,她們將推動電影的發展。

《假面》不同於伯格曼的其他作品,因為它完全存在於現代主義領域。

正如藝術受到工業革命的影響並超越了以宗教為基礎的古典主義,他的電影也經歷了類似的演變。

在《假面》中散佈著許多現代影象。

其中一個最持久的影象是自焚的釋廣德,這讓伊麗莎白感到震驚並使她退縮到角落。

從某種意義上說,它強調了我們如何被我們的消費主義所塑造。

另一種想法是,它預示了隨後的敘述。

故事將圍繞自我毀滅展開。

《假面》中有許多令人驚歎的鏡頭。

一個早期出現的鏡頭是,阿爾瑪被分配為伊麗莎白的護士,兩人第一次見面。

阿爾瑪為伊麗莎白鋪床後離開。

鏡頭停留在伊麗莎白身上,一分鐘十六秒。

她轉向鏡頭,她的臉被明亮地照亮。

隨著鏡頭繼續,她的臉上逐漸出現陰影,半張臉被籠罩在黑暗中。

這是一個重要的影象,因為我們感覺伊麗莎白正在脫離現實,或許陷入了夢境。

然而,她的眼睛一直是睜開的。

也許這不僅代表無意識的心靈,還與那段讓伊麗莎白感到恐懼的自焚僧侶片段有關。

廣德是一位佛教僧侶,而佛教認為陰影象徵著存在的無常和過渡性,可能是世界的恐怖讓伊麗莎白停止了說話。

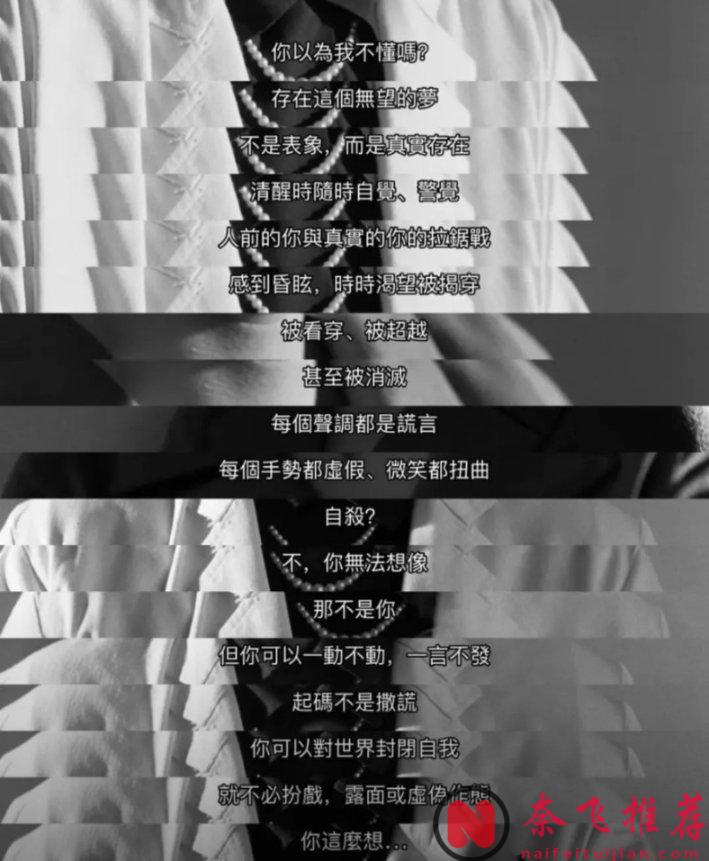

阿爾瑪則是另一回事,她的問題更接近靈魂。

與伊麗莎白一起的這次逃離,是她向一個可能永遠不會告訴別人的女人,懺悔從未告訴過的故事的獨特機會。

每個人都記得阿爾瑪告訴伊麗莎白她如何背叛了未婚夫,赤身裸體與一個剛認識的女人躺在海灘上,並與兩個接近她們的男人進行群交的故事。

當她承認懷孕並墮胎時,這個故事變得痛苦。

在這部以視覺著稱的電影中,這個故事完全透過語言講述,但其細節如此生動,彷彿我們親眼所見。

阿爾瑪上床睡覺,她的房間被月光籠罩。

在這種蒼白的光線中,伊麗莎白進入阿爾瑪的房間。

兩人面對面,阿爾瑪把頭靠在伊麗莎白的肩上被撫摸,她們轉向鏡頭,彷彿在看一面鏡子。

當伊麗莎白梳理阿爾瑪的頭髮時,阿爾瑪伸手回梳她的頭髮,兩人把頭靠在一起,形成一個融合般的影象。

伯格曼的電影展示了一種鏡子構造的感覺,鏡頭不僅是一個比喻性的視窗,也是一個反射。

再舉一個例子。

阿爾瑪在海灘上漫步,伊麗莎白從畫面的底部升起。

她看向鏡頭,拍了一張照片。

她拍攝了其他東西的想法是無效的,因為電影從未展示鏡頭後的東西;

因此,它不存在。

顯而易見的是,她看到了我們,我們也看到了她,這使得觀眾(現實的)和電影(幻想的)之間的關係複雜化。

另一個挑戰我們感知的令人驚訝的時刻出現在幾個場景之後。

阿爾瑪得知伊麗莎白在信中輕蔑地談論她和她的懺悔。

在陽光明媚的院子裡,阿爾瑪清理地上的碎玻璃,但留下了一塊。

她看著伊麗莎白踩上去,第一次表現出脆弱的跡象。

關鍵時刻是阿爾瑪回到室內。

她拉開窗簾,電影突然切換到伊麗莎白在外面的反應鏡頭,然後回到阿爾瑪,螢幕劇烈閃爍。

放映機似乎破裂了,燒燬了影象。

開頭的片段迴歸,但感覺更具威脅性。

釘在手上的釘子伴隨著痛苦的尖叫。

接下來的鏡頭是一個眼睛的特寫,鏡頭放大到它的血絲上。

這個中斷達成了幾個目的:阿爾瑪的背叛感透過電影製作的強度表現出來。

電影製作本身讓我們回到正在觀看的這是一部電影的認知。

手:我們用來創造的工具,它被穿透,

而眼睛:通常被認為是靈魂之窗,引我們回到朦朧的夢境中。

我在最近一次觀看時想到的一個問題是,阿爾瑪身上的燃燒膠片,就像廣德那樣。

是否標誌着她的腦內自焚行為。

如果我們認為阿爾瑪和伊麗莎白的關係是同一無意識心靈的兩個方面,那麼這些憤怒和背叛的情感揭示了什麼?

一個潛在的答案出現在另一個迷人的序列中。

阿爾瑪坐下來對伊麗莎白講述她的故事。

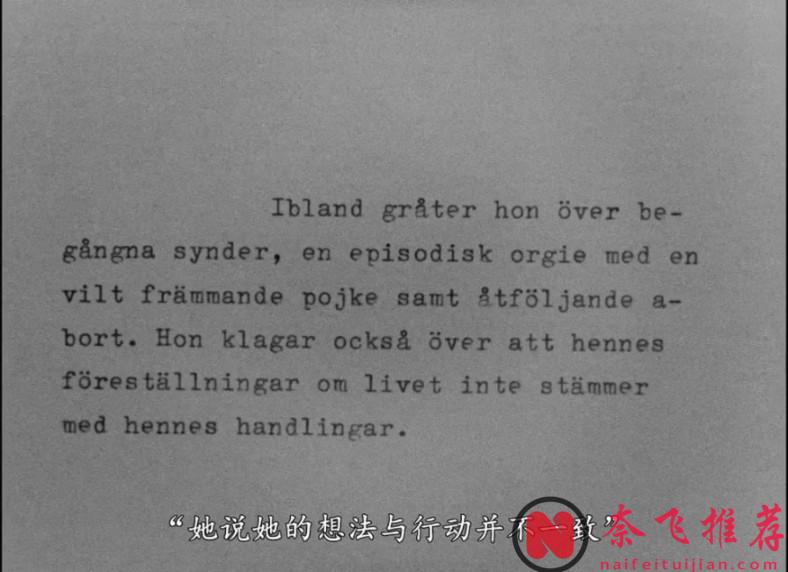

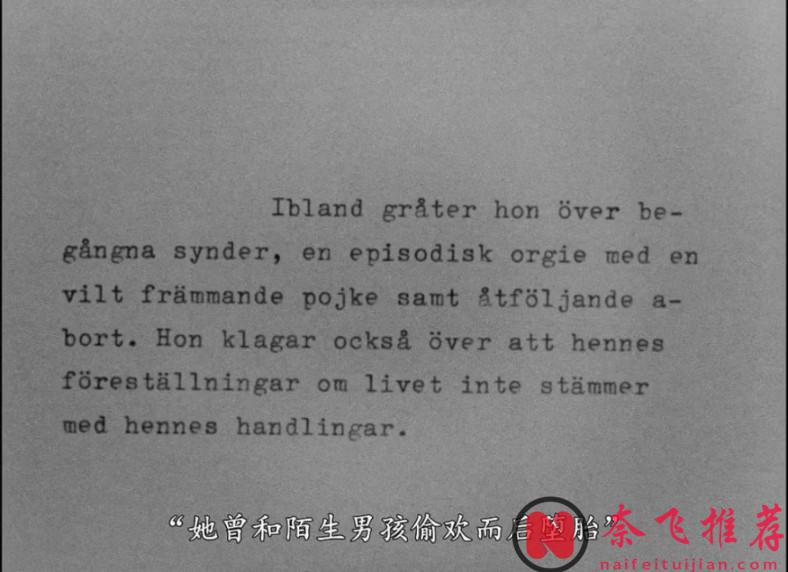

伊麗莎白想要一個孩子,懷孕了,有疑慮,嘗試了失敗的自我墮胎,現在討厭那個需要她愛的孩子。

然後,故事再次被講述。

同一個場景。

第一次講述時,鏡頭聚焦在伊麗莎白的臉上,她靜靜地坐著聽阿爾瑪講故事。

第二次鏡頭切換到阿爾瑪,她在講述故事。

最後,她們幾乎完全相同的面孔融合成一張照片。

播放同一個場景兩次是一個巨大的風險,但它傳達了角色的雙重性。

伊麗莎白的沉默與阿爾瑪的聲音一樣有力,在女性心靈的意識和無意識之間進行著一場心理戰鬥。

現實對抗夢境,責任對抗被壓抑的慾望,養育對抗母親陰影。

影片結束時,以開頭的影象作為結尾。

此外,阿爾瑪離開小島(以海灘為主)標誌着影片的起源。

我想不到任何一部電影比這這部電影更能體現:我們是誰的能力。

伯格曼覺得他在《假面》中達到了自己的極限。

強烈推薦!