2017年寒冬,阿根廷小鎮瓜萊瓜伊丘的街頭,19歲少年費德里科的屍體震驚全國。

這場兇殺案將他的女友納西爾推上風口浪尖,一場交織著情感暴力與司法博弈的迷霧就此展開。

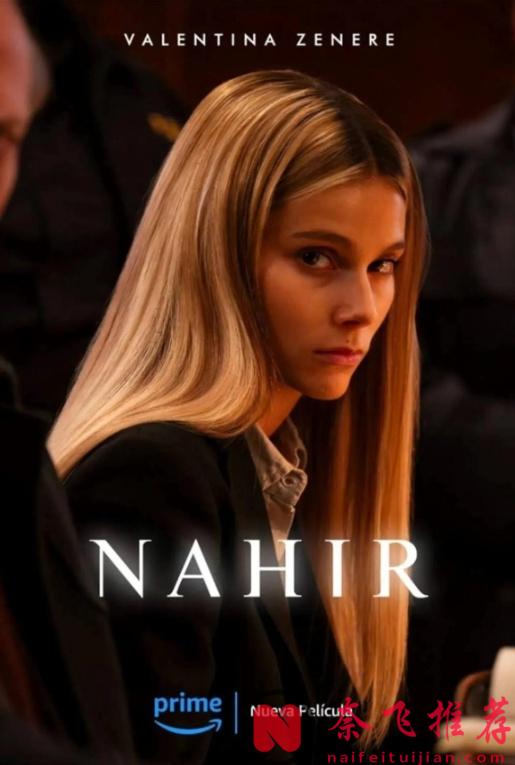

真實事件改編尺度懸疑——《納西爾》

影片以納西爾接受媒體採訪開場,她含淚表達對費德里科之死的愧疚,鏡頭隨即閃回五年前的狂歡節——兩人初遇的起點。

彼時的納西爾是小鎮矚目的焦點,父親馬塞洛作為J察的威嚴與母親的選美光環,塑造了她驕傲又壓抑的性格。

費德里科用一條匿名簡訊闖入她的世界,他張揚的佔有慾與納西爾若即若離的態度,讓這段關係迅速陷入“相愛相殺”的迴圈:

簡訊轟炸、當衆羞辱、肢體衝突,甚至互相出軌。

案發當夜,納西爾聲稱去費德里科家取充電器,卻帶著父親的配槍與他騎摩托駛入荒野。

隨著兩聲槍響,這場畸形戀曲以最慘烈的方式落幕。

案件審理成為全片焦點。

納西爾最初供認因爭吵失控誤殺男友,但證詞漏洞百出——為何兩次扣動扳機?

為何選擇深夜前往偏僻路段?

父親馬塞洛的介入讓真相更加撲朔迷離:

他高薪聘請公關團隊,將女兒包裝成“家暴受害者”;

而當納西爾突然翻供,指控父親纔是真兇時,司F系統與公眾輿論徹底撕裂。

法庭上,費德里科朋友出示的施暴照片與納西爾聲稱的X侵創傷形成對峙,法醫報告與槍支軌跡分析讓“意外走火”的說法不堪一擊。

最終,納西爾成為阿根廷史上最年輕的終身監禁犯,但父親是否涉案的疑雲始終未散。

《納西爾》最銳利的刀鋒,在於撕開“非黑即白”的敘事假面。

導演透過碎片化剪輯,讓同一場衝突在不同視角下呈現截然不同的面貌:

在納西爾的回憶中,費德里科是控制狂;

而他的社交動態裡,她卻是出軌成癮的“瘋女人”。

這種敘事詭計並非故弄玄虛,恰恰對映了現實案件中證詞互相吞噬的荒誕。

當少女的監獄自拍依然妝容精緻,當父親擦拭配槍的鏡頭與兇案現場重疊,觀眾不得不思考:我們看到的“真相”,有多少是被Q力與表演精心裁剪的殘片?

影片對沉默的運用堪稱精妙。

納西爾少有情緒爆發,她的空洞眼神與機械供詞,既像精神創傷的具象化,又似精心計算的面具。

這種留白賦予觀眾偵探般的參與感——我們被迫從社交媒體片段、法庭監控錄影甚至服裝細節中拼湊真相。

當結尾播放真實庭審影像時,虛構與現實的邊界轟然崩塌,質問直指人心:

當證據鏈充滿裂痕,我們該相信司F的裁決,還是懷疑係統庇護了更大的陰謀?

作為真實事件改編作品,《納西爾》的價值遠超犯罪奇觀展示。

它像一臺無影燈,照亮了拉丁美洲社會病灶:J察世家的特權陰影、青少年情感教育的缺失、媒體對女性罪犯的妖魔化。

當納西爾在獄中平靜說道“他的死不會讓他變成聖人”時,這句話何嘗不是對全民獵巫狂歡的諷刺?

真相或許永沉湖底,但電影留下的思考漣漪,早已穿透銀幕。