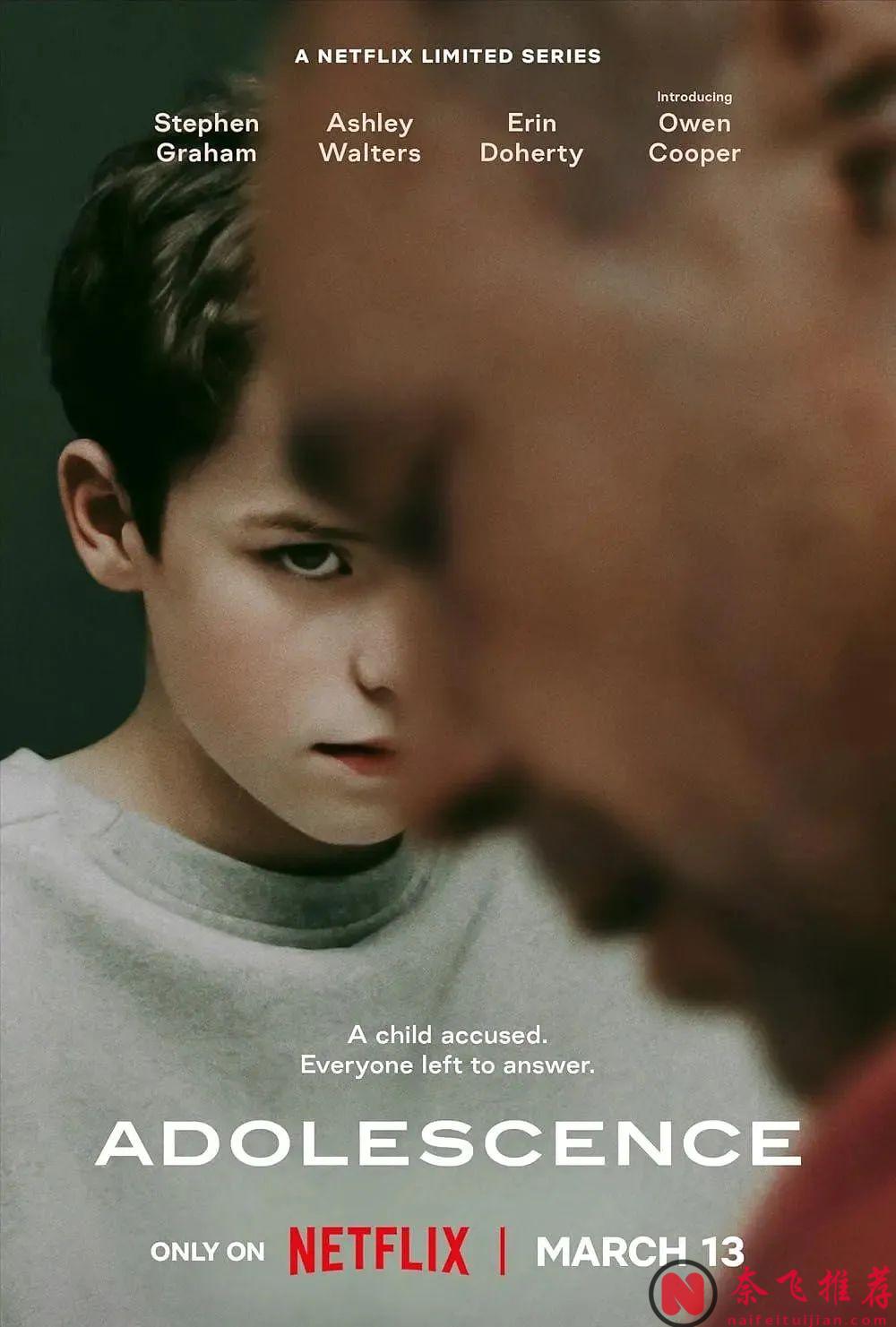

最近校園霸凌案頻發,每次事件後總有評論說"沒想到那孩子會這樣"。但《混沌少年時/青春期》告訴我們,悲劇從不無緣無故。

當一個孩子被長期霸凌,當他哭喊無人迴應,當他的痛苦被嘲笑成軟弱,絕望會一點點吞噬他的理智,直到某個臨界點——崩潰或反擊。

故事剛開始一個血漬滿身的十三歲少年被警方押走,圍觀者目光中盡是驚駭。校園本該是知識殿堂與成長天地,劇中卻展現了截然不同的一面。

看那些在走廊間穿行的學生們,誰能料到他們手機里正上演著何等殘忍的遊戲?一則惡評、一張合成照片、一次集體孤立,都能瞬間擊垮一個孩子千辛萬苦建立的自尊心。

片中有個場景特別揪心:主角在網上看見一群女生討論"男生都是垃圾",鏡頭給了他一個特寫,眼神從困惑變為傷痛再轉為憤怒。

這種怨恨並非與生俱來,而是在一次次被貼標籤、被嘲笑的過程中形成的自我防禦機制。

《混沌少年時》中的父母他們關注成績、飲食、睡眠,卻看不見孩子內心的風暴;當孩子試圖表達時,他們的迴應往往是"這有什麼大不了"或"等你長大就懂了"。

父母以爲了解孩子,卻對孩子的真實世界一無所知。劇中的父母形象恰如其分地詮釋了這點。

而令人讚賞的是,編劇沒有簡單地將任何一方妖魔化,而是嘗試探索每個人行為背後的原因。透過劇情含蓄地探討了男孩成長過程中面臨的社會期望與內心掙扎之間的矛盾。

劇中有一段心理諮詢拍得極為出色。沒有過分煽情的背景音樂,沒有華麗辭藻,就是兩個人,一問一答間流露出心靈的暗流。特別是主角那些長時間的沉默和細微的表情變化,比任何臺詞都更具震撼力。

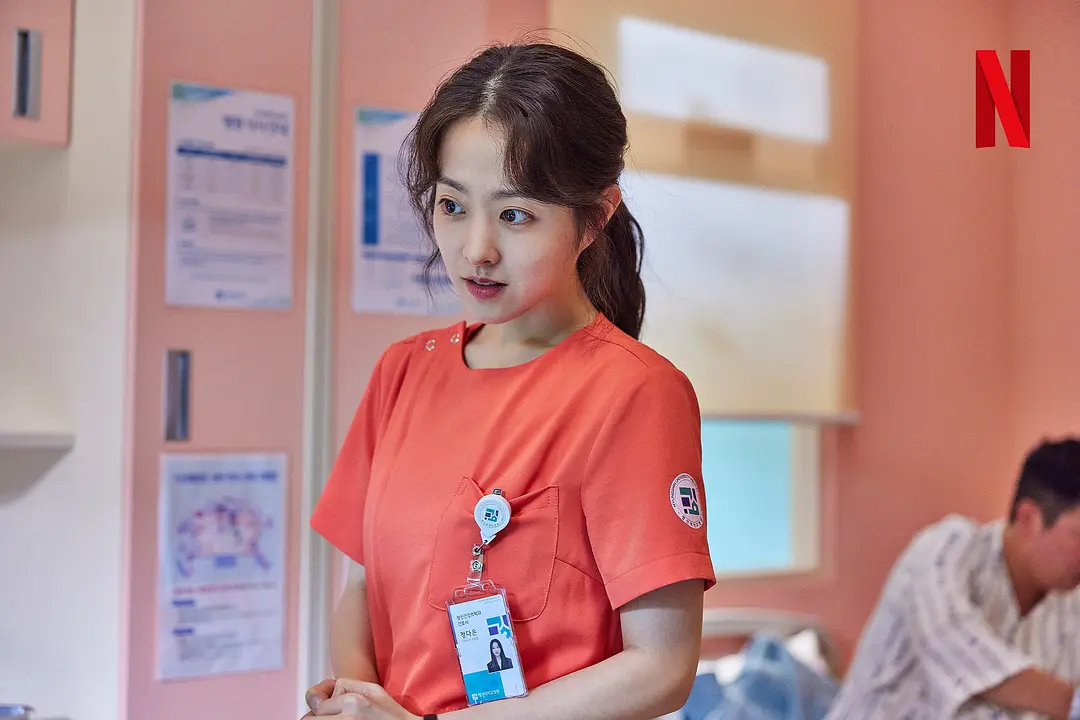

心理醫生的表演也十分克制,她不是什麼無所不能的救世主,只是一個竭力理解、有時也會判斷失誤的普通人。

總的來說,《混沌少年時/青春期》的表現手法算不上創新,但勝在真實可信。冷色調的畫面設計,碎片化的敘事構架,壓抑的配樂,都服務於中心主題——呈現青少年內心的混亂與掙扎。

值得一提的是,劇中並未刻意迴避暴力畫面,但處理得相當剋制,更多是透過受害者的反應和旁觀者的神情來傳遞暴力的衝擊,而非直接展示暴力過程本身。

以上就是今天的推薦...