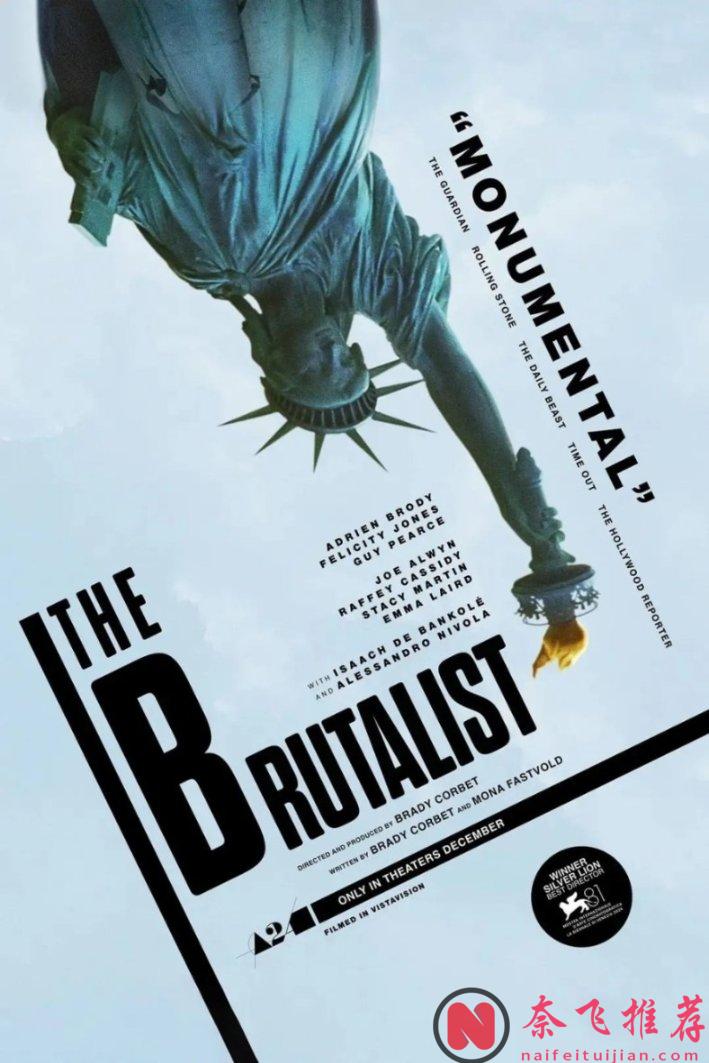

夜色沉沉,自由女神的輪廓倒映在船艙的玻璃上,像一張被水波扭曲的臉。

拉斯洛·託斯從幽暗的角落裏仰望著她,手指緊攥著船票,掌心汗溼。

他終於抵達了自由的國度。

可是這自由,為什麼讓人不安?

當船艙的門開啟,迎接他的不是歡呼,而是一紙編號。

他的姓名、國籍、過去的經歷,全被冷漠地記錄在檔案裡。

他和一群形色匆匆的移民站在碼頭,像一群等待分配的牲畜。

人群沉默,目光遊移,沒有人交談,也沒有人喜悅。

曾經在歐洲戰火中死裏逃生的拉斯洛,此刻終於意識到,他只是從一個戰場,踏入了另一個戰場。

粗野派/粗獷派建築師(港/臺) / 野獸派

賓州的街頭,霓虹燈晃眼,拉斯洛拖著沉重的行李,找到了表弟的傢俱店。

"你說話的口音太重了",表弟皺著眉頭,用一口流利的美式英語說道:"這會讓你寸步難行"。

拉斯洛愣了一下,苦笑。

戰爭奪走了他的家園。

如今,美國要奪走他的語言。

夜晚,他對著破舊的鏡子,一遍遍地練習繞口令,努力讓舌頭適應新的語言。

可不論他怎麼努力,在陌生人的耳朵裡,他的聲音仍然帶著異鄉的痕跡:"像個擦鞋匠"。

他們輕描淡寫地嘲笑道。

餐桌上,美國朋友笑著唸錯了他妻子的名字,滿臉輕佻。

妻子低下頭,輕聲說道:"你可以叫我伊麗莎白"。

那個名字,陌生又順從,像是一場無聲的投降。

煤礦、工地、廉價旅館,拉斯洛在底層社會摸爬滾打。

他曾是歐洲最有才華的建築師之一。

而現在,他只能在塵土飛揚的礦井裏換取一日三餐。

直到一個機會降臨,富翁範·比朗的兒子想給父親一個驚喜,找他重新設計書房。

拉斯洛握緊了畫筆,這是他翻身的機會。

他通宵達旦地工作,將極簡主義的美學融入設計。當房間煥然一新,他以為自己終於被看見了。

可是,當範·比朗回到家,看到陌生的房間,勃然大怒。

他看著拉洛斯,眼神輕蔑:"誰讓你擅自改動的?你不過是個外來者"。

這場交易,在片刻間崩塌。

拉斯洛失去了工作,也失去了表弟的庇護,被趕出了家門。

他孤身一人,流落街頭,最後只能去煤礦挖煤。

他以為美國夢是黃金築成的,現在才發現,它是淤泥鑄就的。

但範·比朗並沒有忘記拉斯洛。

一次偶然的機會,他在雜誌上看到了書房的照片,才意識到自己的錯誤。

於是,他重新找到他,給予他更大的專案:設計一座囊括教堂、圖書館、體育館的現代化建築。

拉斯洛再次燃起希望。

範·比朗帶他進入上流社會,帶他去宴會,去賭場,去那些充滿奢靡氣息的房間。

他給予拉斯洛榮光,也餵養著他的野心。

然而,資本家的恩惠總是帶著利刃。

一次出差,他們去挑選大理石。

夜裏,範·比朗灌醉了拉斯洛。

當他在清晨醒來時,發現自己倒在骯髒的地板上,衣衫不整。

而範·比朗,已經站在門口整理著衣領,嘴角噙著意味深長的笑意。

拉斯洛渾身顫抖,扶著牆站起身。

他明白了,範·比朗要的從來不只是他的才華。

這個世界,一直在掠奪他。

建築落成,拉斯洛站在廣場中央,仰望著自己的作品。

它巍峨、高聳,象徵着希望。

可是,他已經無法相信希望了。

餐桌上,他再次聽見嘲笑。

他的口音,他的身份,他的出身,依然是他們口中的笑柄。

他想反駁,可當他望向妻子,發現她的眼神已經麻木。

"最無可救藥的,是那些淪為奴隸卻誤以為自己仍然自由的人"。

她曾在信中這樣寫道。

拉斯洛終於明白,這片土地無藥可救。

他緩緩站起身,走出宴會廳,走入黑暗之中。

身後,自由女神的火炬高舉。

可是方向,早已錯亂。