以現實生活中的真實犯罪事件為藍本,透過電影藝術手法進行改編和呈現,這類電影往往兼具社會性、紀實性與戲劇性。

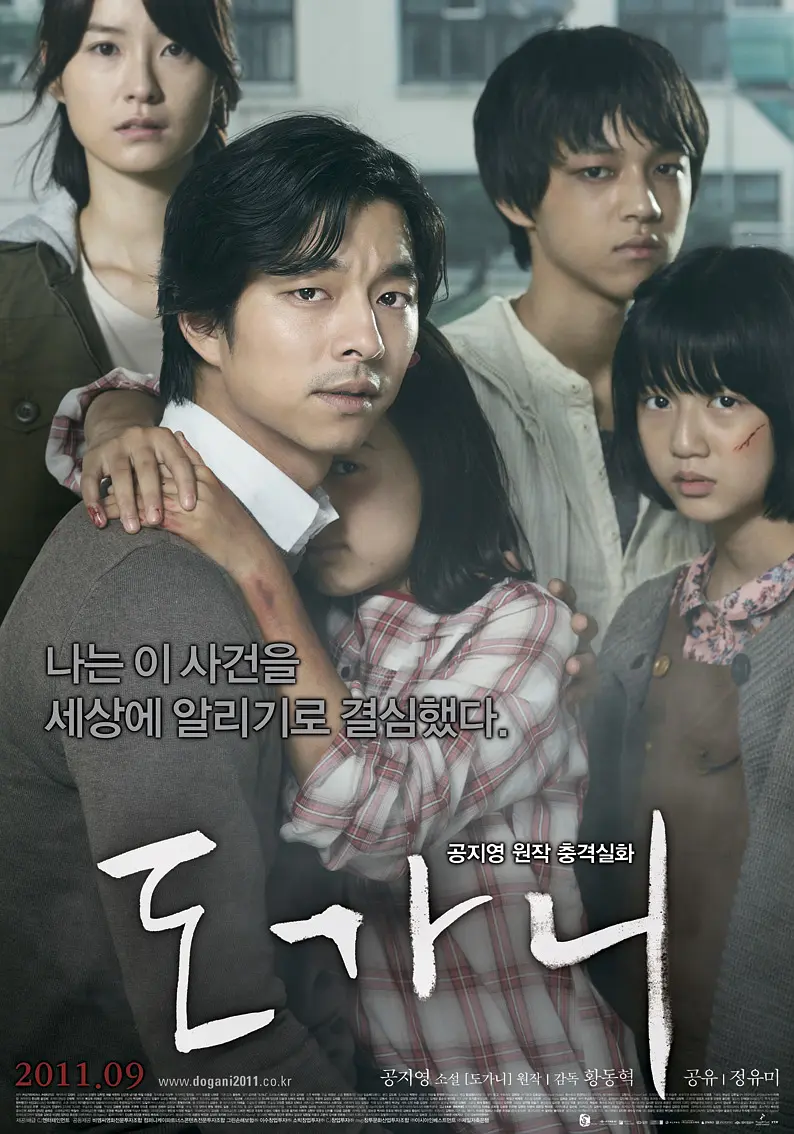

1、熔爐/無聲吶喊(港) / 漩渦

2011年9月22日韓國上映,豆瓣評分9.3分

電影故事講述2000年的韓國霧津市,濃霧籠罩著一所名為“慈愛聾啞學校”的福利機構,美術教師姜仁浩因導師推薦入職,卻逐漸發現這座“神聖殿堂”背後的恐怖真相,校長與教職工長期對聾啞學生實施性侵、暴力虐待,甚至利用權勢勾結警方與教育廳掩蓋罪行。學生金妍鬥在廁所隔間被校長尾隨的驚悚畫面,男孩民秀被教師毆打至耳聾仍沉默的傷痕,女孩宥利蜷縮在洗衣房裏的絕望,這些無聲的控訴刺痛了姜仁浩的良知。他聯合人權組織女幹事徐幼真,試圖透過法律撕開黑幕,卻遭遇層層阻撓,關鍵證據被銷燬,證人遭威脅,民秀的奶奶為“補償金”簽下和解書,司法系統冷冰冰地強調證據不足。

該電影取材於2005年光州一所聾啞障礙人學校的真實事件,改編自韓國作家孔枝泳的同名小說,電影中當施暴者戴著十字架在法庭上祈禱,當民秀拖著性侵自己的老師臥軌自殺、用生命換來一份遲到的認罪書時,電影將“正義的潰敗”推向高潮,也許最殘酷的並非罪行本身,而是整個社會對弱者的絞殺。

2、殺人回憶/謀殺回憶 / 殺手回憶錄

2003年5月2日韓國上映,豆瓣評分8.9分

電影講述1986年的韓國京畿道華城郡的稻田邊,一具被反綁雙手、頭套內褲的女性屍體揭開了連環殺人案的序幕。小鎮警察樸鬥滿與首爾來的刑警蘇泰允組成搭檔,在悶熱的雨季裡追捕一名專挑紅衣女性下手的“雨夜幽靈”。案件像一場沒有謎底的噩夢,兇手在雨夜挑選獨行女性,用受害者的衣物捆綁施暴,留下桃核、符咒等詭異標記。樸鬥滿迷信直覺與拷問,將智障少年光昊屈打成招,蘇泰允依賴科學鑑證,鎖定總在案發後點播同一首情歌的退伍軍人。但DNA檢測錯誤、關鍵證據被暴雨沖毀、目擊者記憶模糊,每一次接近真相時,線索都如稻田裏的霧氣般消散。十年追兇,從手寫筆錄到傳真機時代,從民主運動街頭到工業化廢墟,焦躁的樸鬥滿掏槍逼問嫌疑人,溫文的蘇泰允在最後一案後崩潰辭職。

電影從未試圖塑造一個高智商反派的犯罪美學,反而用黏膩的汗漬、泥濘的鄉道、警局老式電風扇的嗡鳴,解構了兇手的傳奇性。紅衣女子接連死去,但真正的恐怖並非來自暗處的匕首,而是陽光下赤裸的荒誕。電影上映16年後,原型案件兇手李春才因另案入獄時透過DNA比對被鎖定,但訴訟時效已過,正義永遠滯留在了雨中。

3、房間/不存在的房間(臺) / 抖室(港)

2016年1月15日愛爾蘭上映,豆瓣評分8.8分

電影講述一間十平米的棚屋,也是5歲的傑克認知中的全部世界,天窗外的夜空被他說成外太空,偶爾闖入的老鼠成了動畫角色,而每週三深夜出現的老尼克則是用魔法變出食物的聖誕老人。年輕的母親喬伊用童話般的謊言為兒子編織出一個安全宇宙,他們與衣櫃裡的外星人比賽俯臥撐,用蛋殼串成基因項鍊,在浴缸裡製造海浪聲模擬遠航。直到傑克五歲生日那天,喬伊終於揭開殘酷真相,所謂“房間”實則是囚禁她七年的性侵牢籠,傑克正是暴行的產物,這場出逃計劃顛覆了傳統越獄片的邏輯,真正的冒險始於逃出物理牢籠之後。

電影改編自“奧地利獸父囚禁女兒24年”的真實案件,用孩童的瞳孔作棱鏡,將一場聳人聽聞的罪案折射成關於存在主義的寓言,真正的牢籠往往在我們自以為獲救後悄然築成。房間裡沒有時鐘,時間被摺疊成傑克的一縷胎髮,房間外沒有真相,自由被切割成社交媒體上的熱搜詞。

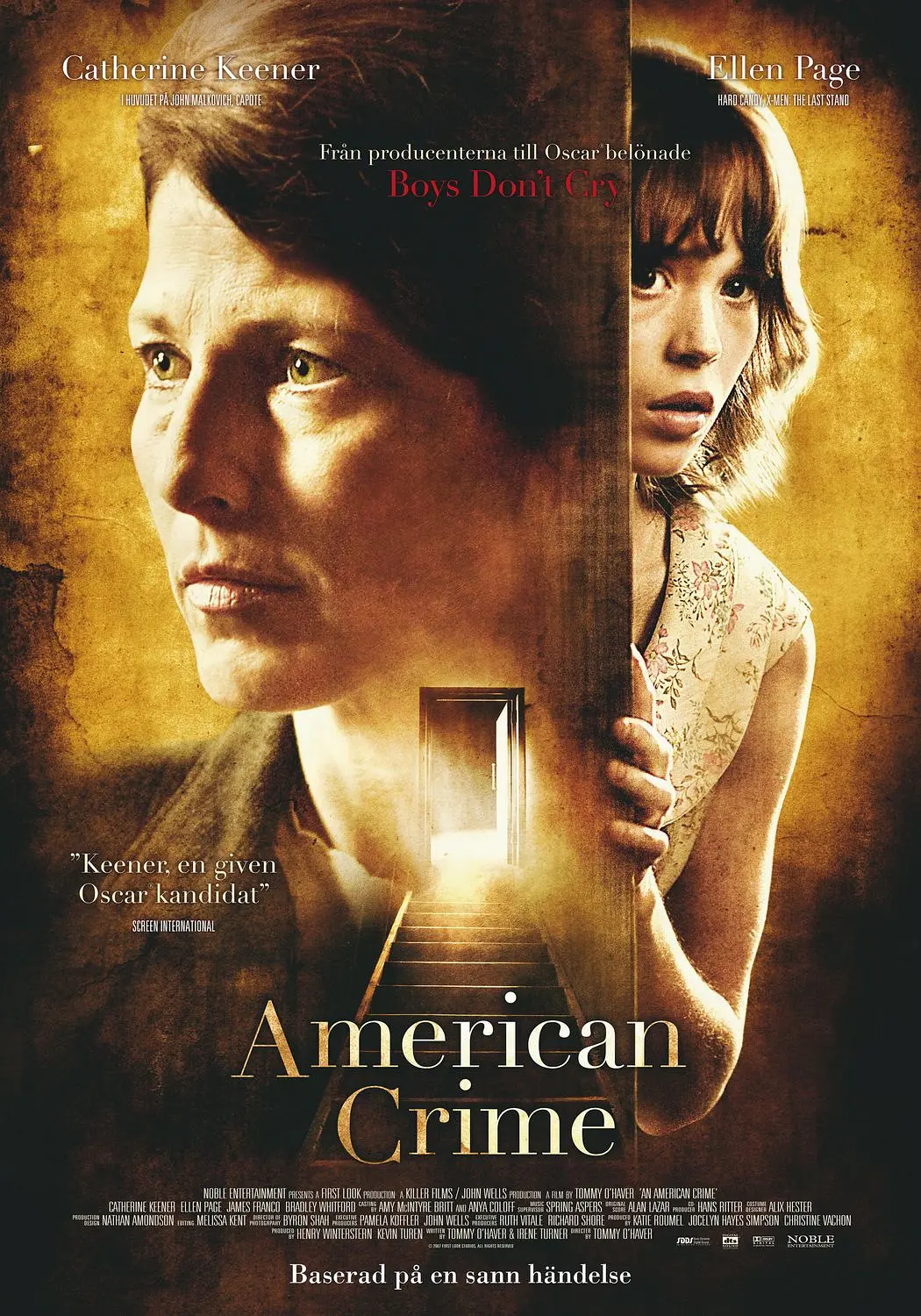

4、美國田園下的罪惡

2007年1月19日美國上映,豆瓣評分8.3分

電影故事發生在1965年,美國印第安納州一座教堂林立的平靜小鎮,16歲的西爾維亞因父母入獄被寄養在單親母親格特魯德家。起初,這個掛著十字架的家庭看似虔誠溫暖,直到格特魯德在女兒慫恿下,以“偷竊”為藉口,將西爾維亞囚禁在地下室,一場集體參與的虐殺狂歡就此拉開帷幕。最刺骨的殘忍藏在日常細節裡,西爾維亞被迫生吞沾滿糞便的硬幣時,收音機正播放著甜美的鄉村音樂,當她奄奄一息蜷縮在牆角,格特魯德卻帶著其他孩子去教堂禮拜。當屍體最終被裹進毛毯草草掩埋時,法庭上僅有6人因“過失殺人”獲輕刑,而真正的地獄締造者,那些沉默的看客、遞上繩索的幫兇、假裝耳聾的教會,始終未曾站上被告席。

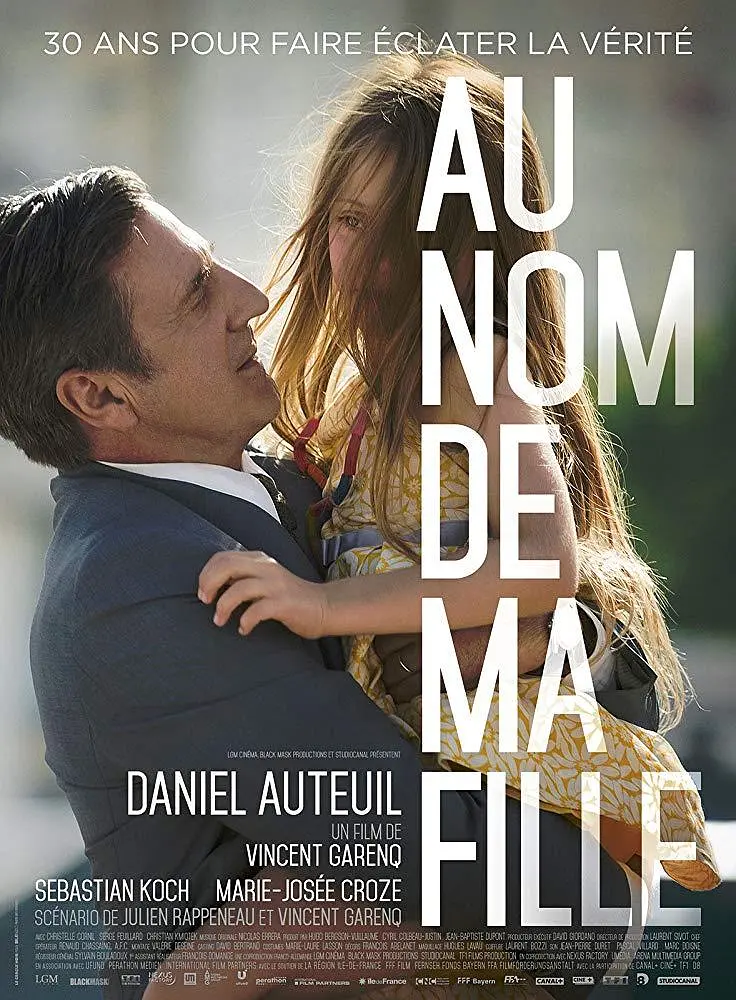

5、以女兒之名/以我女兒之名

2016年3月16日法國上映,豆瓣評分8.3分

電影故事發生在1982年,14歲的法國少女卡琳卡在德國繼父迪特家中猝死,屍檢報告草草判定為突發心臟病。身為醫生的父親安德烈拒絕接受這輕率的結論,他親手按下快門,記錄下女兒遺體上的淤青與傷痕,自此踏上跨越30年的復仇長路。德國法庭以家庭隱私為由駁回重新屍檢申請,法國警方因外交壓力終止調查,法醫報告被篡改成無性侵痕跡,繼父迪特憑藉醫學教授身份與政界人脈,將謀殺包裝成醫療意外,甚至當庭展示卡琳卡的裸照羞辱亡者,安德烈發現迪特的新繼女同樣遭受性虐,卻因訴訟時效過期無法起訴,法律成了罪犯最堅固的盾牌。當安德烈僱人綁架迪特,將其押送至法國法庭時,這場遊走在犯罪邊緣的“私刑正義”,既是對司法癱瘓的諷刺,也是父愛最決絕的倒影。

電影根據法國的一個真故事改編,真實案件中,生父爲了女兒的真實死因跟法國法院和德國檢察院糾纏了30年,最終兇手克勞斯·克里因安德烈策劃的綁架行動入獄,但僅服刑1年便獲釋。電影將個人悲劇昇華為對抗系統性失能的戰歌,當法律選擇閉上眼睛,總有人寧願弄髒雙手也要撕開黑暗。