有時候,好萊塢不是在拍電影,而是在拍自己。

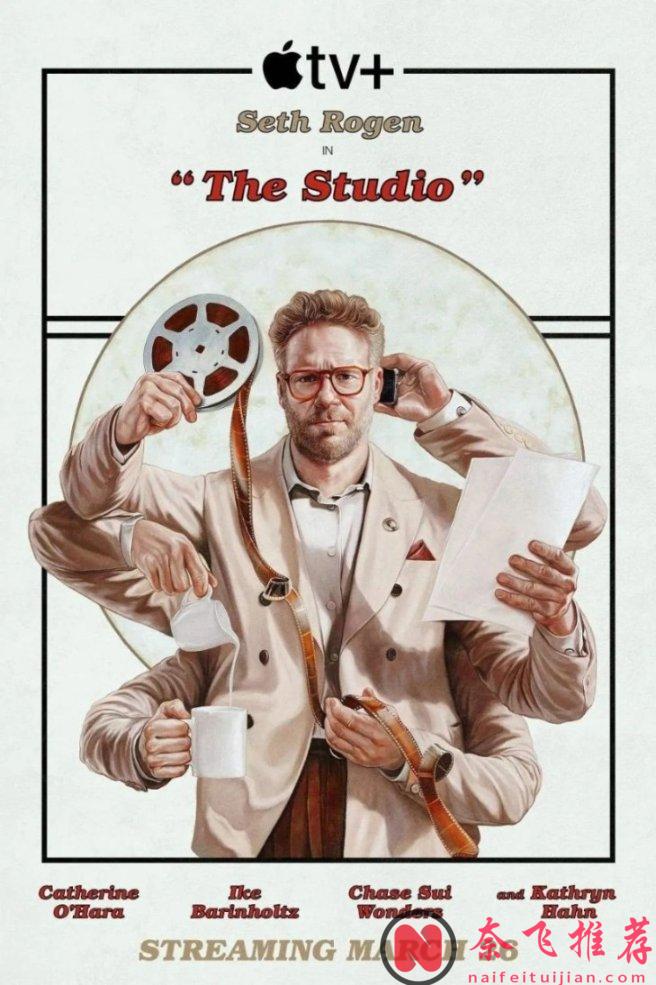

今天要說的劇集《片廠風雲/製片廠 / 製片廠風雲 / 工作室 / 好萊塢製片廠 / 鬥戲影業(港)》的黑色喜劇。

正是用最諷刺的筆法,把這個看似光鮮亮麗的夢工廠,一寸一寸剖開來給觀眾看。

片廠風雲/製片廠 / 製片廠風雲 / 工作室 / 好萊塢製片廠 / 鬥戲影業(港)

故事的主角,是在製片圈混跡了二十多年的馬特·雷米克。

他是個典型的"老好人",在電影公司大陸影業裡默默無聞地存在著。

開會沒人聽他說話,導演不叫他名字,甚至他的下屬都當他是笑料。

但偏偏就是這麼個邊緣人物,一朝風起雲涌,他有了"上位"的機會。

原本的大老闆帕蒂因為連虧十部電影外加燒掉3000萬翻修辦公樓,被新來的CEO格里芬炒了魷魚。

馬特覺得機會來了,畢竟他一直認為自己能"拯救電影"。

他要拍真正有品位的佳作,而不是那些爲了賣座胡搞亂拍的商業快餐。

但他的理想,很快撞上了現實的鐵牆。

格里芬找他談話,話語間就把他的"電影理想主義"當成笑話。

直言要的是能賺大錢的專案,而不是拿獎的電影。

"酷愛"飲料專案就這樣被提上議程。

一個想要模仿《芭比》的成功,從品牌授權中榨乾商業價值的龐大計劃。

馬特嘴上說"明白",心裏卻早已嚥下委屈。

他想反抗,但又想當上掌門人。

於是只能一邊配合,一邊裝模作樣地執行上司的命令。

他的第一步,是去尋找"願意將這種垃圾專案變成精品"的導演。

可惜不是每個導演都願意接盤。

文藝片名導們不是嫌棄專案太爛,就是擔心自己聲譽受損。

最終,他只能退而求其次,找來了搞笑喜劇出身的導演尼古拉斯·斯托勒。

他是一個擅長低俗搞笑的型別片導演。

馬特嘴上說這是最合適的人選,心裏卻知道,這離他所謂的"好電影"夢想越來越遠了。

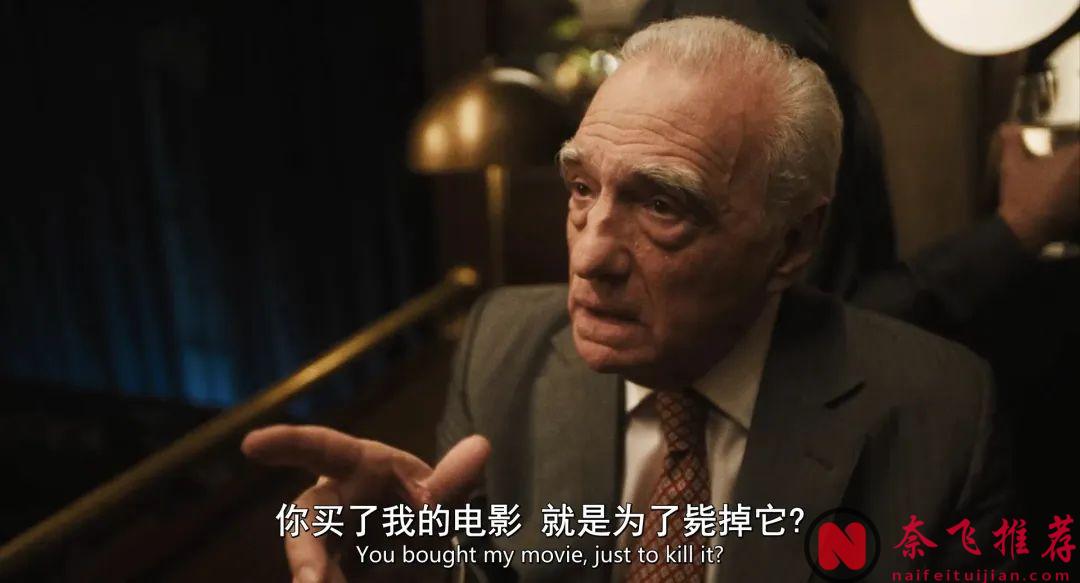

正當馬特開始接受現實時,一個意外的人物出現了:馬丁·斯科塞斯。

這位電影大師主動聯絡他,表示自己寫了一個關於瓊斯鎮集體自殺事件的劇本,嚴肅、黑暗、深刻。

馬特立刻意識到,這或許是讓"酷愛"這個專案看起來高大上的最佳機會。

他想出一個"天才"計劃:把這部講述邪教自殺事件的電影包裝成"酷愛"的品牌大片。

唯一的條件,是電影得改名為《酷愛》。

斯科塞斯一聽,臉都綠了。

他本想拍一部深刻的人性悲劇,結果被強行套上飲料廣告的殼,憤然離席。

但馬特沒有停下,他做了個決定:買下劇本,不拍。

他對上司謊稱,這是"消滅競爭對手"最好的方式。

於是,這部大師的封山之作,就這樣被封進了倉庫。

與此同時,爲了向上司交差,他拍了個毫無內容的先導預告片。

片中只有一個跳舞的飲料人偶形象,沒有劇情、沒有角色。

誰知格里芬竟然興奮不已,表示這就是他們要的"爆款"。

馬特一邊敷衍,一邊把和別的導演聊過的點子照搬過來,還煞有其事地強調飲料的多元口味象徵"文化包容"。

就這樣,一個空殼專案居然被高層認可,而真正有深度的電影被束之高閣。

爲了鞏固地位,馬特還不斷迎合上司,出賣原則。

馬丁·斯科塞斯氣到落淚,馬特卻因為會拍馬屁被老闆賞識。

他終於如願以償,成為派對上的座上賓。

但下一秒,又被明星們踢出門外。

他終究還是那個被人嘲笑的透明人。

劇集的荒誕,還不止於劇情。

女演員爲了搭私人飛機假裝親近電影公司,老導演無人敢得罪只因他睚眥必報。

創意部門明目張膽"山寨借鑑"別家作品卻以"藝術互抄"自我安慰。

各種細節組合在一起,活生生還原了當今好萊塢的真實生態。

如果說以前的好萊塢是夢想工廠,那麼現在的它,早已成了利益煉獄。

創意讓位於資本,才華敗給了權謀。

而《片廠風雲》,就是這場狂歡下最殘酷的嘲諷。

它告訴我們一件事:

那些你以為被拍出來"感動世界"的電影,可能只是某個高管忽悠老闆、保住飯碗的工具罷了。

本文圖片來自網路