透過鬼魂的執念或怨恨,對映家庭關係的裂痕,透過時間線交錯構建懸疑,最終形成細思極恐的恐怖效果。

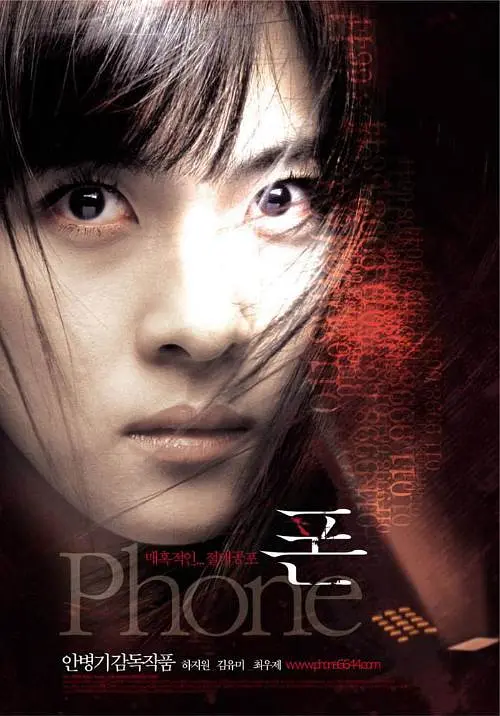

1、鬼鈴

2002年7月26日韓國上映,電影講述女記者徐智媛因揭露一樁未成年援助交際醜聞,遭到黑道勢力瘋狂報復,為躲避跟蹤與恐嚇,她被迫更換手機號碼,卻在選號時發現唯一可選的號碼,然而這個手機號碼背後卻隱藏著詭異詛咒。這個號碼的前三位主人均離奇死亡,第四位主人更是在接聽後陷入瘋狂,最終死於非命。徐智媛入住好友胡婷家中後,陌生簡訊“如果愛我,請聽電話”如影隨形。某日,胡婷年幼的女兒英株誤接電話,性格驟變,她開始用尖銳嗓音尖叫,對母親產生殺意,甚至試圖獨佔父親。更可怕的是,英株在鏡中看到長髮女子,家中牆壁滲出黑髮,水龍頭流出夾雜頭髮的汙水,種種異象讓徐智媛意識到,這個號碼已將“鬼魂”的怨念引入了現實。

電影透過手機號碼這一現代科技產物,將傳統鬼魂復仇與當代社會倫理問題結合,導演藉此批判科技時代下人性的自私與冷漠,活人為私慾掩蓋真相,死人因怨念報復無辜,最終形成一場跨越生死的因果輪迴。電影以低飽和色調與壓抑音效營造窒息感,並以精巧敘事與深刻主題,成為韓國恐怖片中不可忽視的經典之作。

2、鬼肢解

2007年10月8日泰國上映,電影講述婦產科醫生蘇希表面事業有成、家庭美滿,實則沉迷婚外情。某日,他開始反覆夢見一名女子被殘忍肢解,屍體碎塊被衝入馬桶,隨著夢境愈發真實,蘇希身體出現被割傷的痛感,夢境與現實的界限逐漸模糊。蘇希的妻子尤莎發現丈夫異常,但未能阻止其噩夢惡化,夢中,蘇希目睹女子娜拉被神秘人肢解,而娜拉竟是蘇希的情婦。更駭人的是,娜拉在死前已懷有蘇希的骨肉,胎兒的真相成為壓垮他的最後一根稻草。尤莎透過調查發現,蘇希與娜拉私情暴露後,為掩蓋罪行,他毒殺娜拉並肢解屍體,企圖透過馬桶沖走證據。然而,娜拉的怨靈並未消散,她以“託夢”形式向蘇希傳遞復仇訊號,每一次肢解的夢境都是對蘇希罪行的重現。

電影將現實罪案與超自然元素結合,透過“鬼魂託夢”的敘事手法,揭示人性在慾望與道德間的掙扎。導演以醫學解剖的精準手法,將“肢解”這一暴力行為轉化為對人性罪惡的隱喻,當一個人試圖切割、隱藏自己的罪行時,最終被肢解的將是他的靈魂。

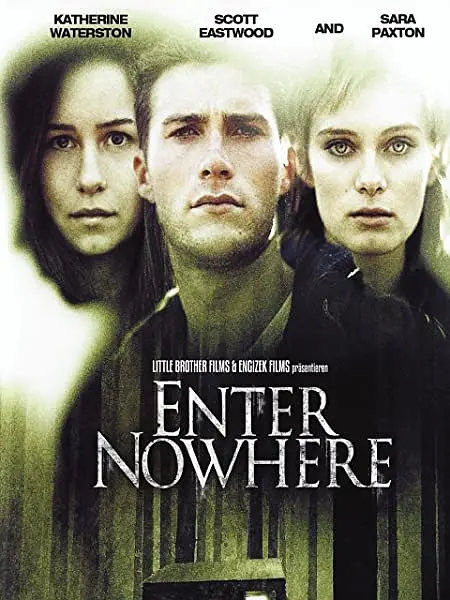

3、鬼打牆/走投無路 / 時空逆轉

2011年11月22日美國上映,電影講述一輛拋錨的汽車、一場便利店搶劫案、一次森林迷途,三個看似毫無關聯的年輕人,因不同原因被困於同一片詭譎森林。女劫匪裘迪與男友搶劫便利店後遭遇車禍,醒來發現自己身處陌生森林,懷孕的珊曼莎因汽車沒油被困,丈夫亞當徹夜未歸,年輕男子湯姆則因汽車拋錨,已在森林中獨處三天,三人不約而同地聚集在一間陰森木屋,發現無論朝哪個方向逃離,最終都會回到原點。木屋內的老式收音機、二戰時期的罐頭、三人隨身攜帶的物品,逐漸拼湊出令人毛骨悚然的真相,他們並非偶然相遇,而是被血緣與命運捆綁的家族成員。珊曼莎來自1962年,是裘迪的母親,裘迪來自1984年,是湯姆的母親,而湯姆來自2011年,是家族中最年輕的一代。更駭人的是,他們後來遇見的納粹士兵漢斯,竟是珊曼莎的父親,他在二戰中陣亡,間接導致珊曼莎難產而亡、裘迪淪為劫匪、湯姆成為孤兒。

電影以極低成本構建精巧敘事迷宮,將家庭倫理與時間悖論結合,透過“祖孫三代共處一室”的荒誕設定,將個人命運與家族創傷緊密勾連,該片以“被片名耽誤的冷門神作”之姿,成為科幻懸疑片中一抹獨特的存在,它既非傳統恐怖片,亦非純粹燒腦之作,而是以家庭倫理為核心,講述了一場關於愛、救贖與時間迴圈的寓言。

4、鬼遮眼/鬼遮眼(臺) / 奧核之眼 / 圓窗 / 複眼 / 眼

2014年4月11日美國上映,電影講述姐弟倆蒂姆與凱莉童年目睹父母在古董鏡前離奇慘死,母親被鐵鏈鎖在牆上發瘋,父親持槍自盡,鏡中倒影卻露出詭異微笑。自此,古董鏡成為兩人心中揮之不去的陰影,凱莉堅信鏡子是罪魁禍首,而蒂姆因創傷後應激障礙被送入精神病院。十二年後,凱莉策劃復仇計劃,以測試鏡子詛咒為由將蒂姆騙回老宅。她提前在房間安裝監控、設定鬧鐘,甚至打造自動裝置試圖摧毀鏡子。然而,當他們將鏡子搬回老宅後,詭異事件接踵而至,攝像頭被無意識地對準、植物枯萎、老狗暴斃,現實與幻覺開始交織。凱莉利用高科技裝置記錄證據,卻陷入更深層的幻覺,母親被鏡子控制攻擊她,父親將母親囚禁後性情大變,最終舉槍自盡。在混亂中,凱莉誤將男友當作母親鬼魂,用碎片刺傷對方,而這一切被攝像機清晰記錄。

電影以“古董鏡”為載體,將家庭創傷、人性脆弱與超自然力量結合,以昏暗色調、詭異的音效營造窒息感,同時透過環形敘事呼應鏡子主題,開篇與結尾的窗戶場景形成閉環,暗示悲劇的不可逃脫性。影片未依賴血腥暴力,而是透過細節引發心理恐懼,堪稱心理驚悚的典範之作。

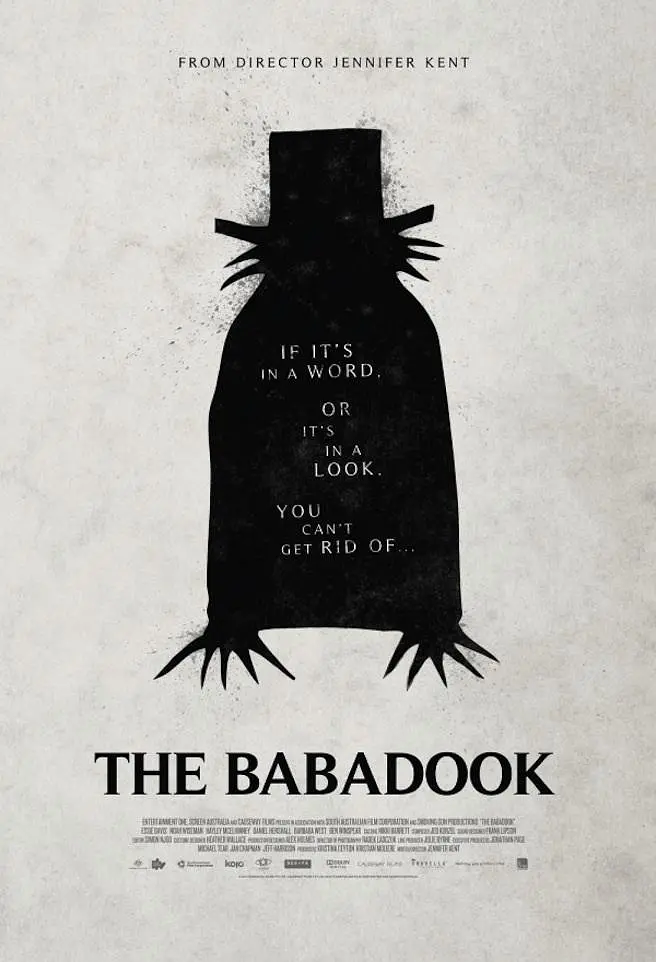

5、鬼書/巴巴杜 / 鬼敲門(臺)

2014年5月22日澳大利亞上映,親媽媽艾米莉亞在養老院擔任護工,獨自撫養七歲兒子塞繆爾。丈夫因車禍去世後,她陷入失眠與焦慮,兒子因缺乏父愛變得敏感叛逆,常在學校惹事,甚至被校方建議轉學。母子關係緊繃,艾米莉亞試圖用睡前故事安撫兒子,卻不知一場噩夢即將撕裂她的生活。某晚,塞繆爾從地下室翻出一本從未見過的繪本《巴巴杜先生》,書中插圖陰森詭異,文字如詛咒般預言,“若你翻開此書,它便不會消失,若你試圖遺忘,它便紮根更深”。艾米莉亞強忍恐懼為兒子朗讀,卻發現內容愈發恐怖,最終撕毀書本。然而,詭異事件接踵而至,家中物品莫名移動、兒子堅稱“巴巴杜”已潛入家中,艾米莉亞與亡夫的合照被塗改,而那本被撕毀的書竟完好無損地重新出現在門口。

電影摒棄傳統的驚嚇,轉而用細節營造恐懼,反覆出現的烏鴉、扭曲的樹影、兒童繪本中暗藏的死亡預言,皆成為艾米莉亞心理崩潰的映象。而“巴巴杜”的形象設計,高禮帽、黑斗篷、蒼白麪孔,更像是對人類潛意識中未知的具象化,其恐怖不在於外形,而在於它永遠比恐懼更接近你。